「アガルートの弁理士講座の評判・口コミは?」

「アガルート弁理士講座の料金・合格実績を知りたい」そんな疑問を解消します。

弁理士は知的財産法を専門とする専門家であり、特許権や商標権などの知的財産権の取得手続きや紛争解決、ほかにもコンサルティング業務などをおこないます。

弁理士になるには一般的に弁理士試験への合格が必要であり、合格率は例年6%程度であり、国家資格の中でも難易度が高い資格として知られています。

今回ご紹介するアガルートアカデミーでは弁理士試験を突破するためのコースがあり、人気の講座となっています。

そこで今回は、アガルートの弁理士試験講座の魅力や料金、実際の評判、向いている人の特徴まで解説していきます。

アガルートアカデミーの弁理士試験講座の利用を検討している方はぜひ参考にしてみてください。

アガルート弁理士講座の基本情報

| 価格 | 【2027年合格目標】

【2027年合格目標苦手をつぶす単科講座】

【2026年合格目標】※2026年5月10日(日) 23:59まで期間限定10%OFF価格

【2026年合格目標苦手をつぶす単科講座】

|

|---|---|

| 形式 | 通信講座 |

| 合格率 | 令和6年度合格率:27.08%(全国平均の4.51倍) |

| サポート内容 |

|

| キャンペーン |

|

一般的に弁理士試験は独学では2,000時間以上の学習が必要とされる弁理士試験対策ですが、アガルートは短時間でインプット・アウトプットを効率的に進めることができます。

アガルート弁理士講座は主に3つのプランを提供しており、それぞれ以下のような違いが見られます。

| 総合カリキュラム(民法オプションあり) | 選択科目を民法で受験する人向けのカリキュラム 総合カリキュラムに選択科目である民法対策講座が追加されたプラン |

|---|---|

| 総合カリキュラム(民法オプションあり) | 総合講義100(基本4科目)を中心とした短答知識完成講座・短答過去問解説講座・論文答案の書き方・論文過去問解説講座が含まれるプラン |

| 短答カリキュラム | 短答式試験の対策をするために必要な総合講義100(基本4科目)・短答知識完成講座・短答過去問解説講座が含まれたプラン |

なかでも初学者の場合は「総合カリキュラム民法オプションあり」がおすすめです。

アガルートはサポート体制も充実しており、疑問点を質問できる制度や月に1回開催されるホームルームでの相談もできます。

さらに、コースによっては合格時に返金制度なども用意されており、コストパフォーマンスと質のバランスが取れていると言えるでしょう。

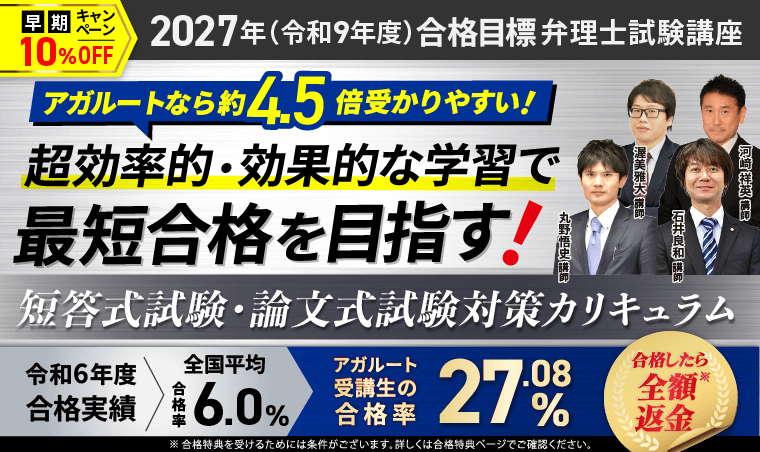

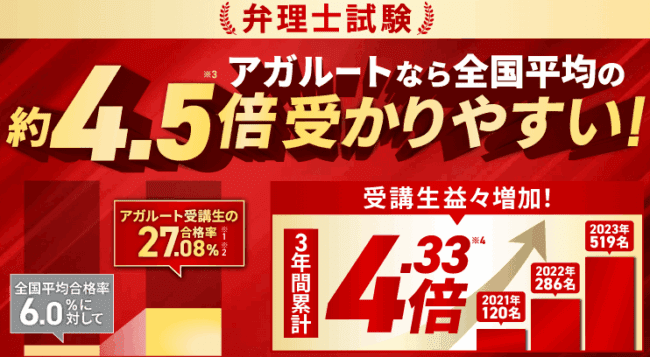

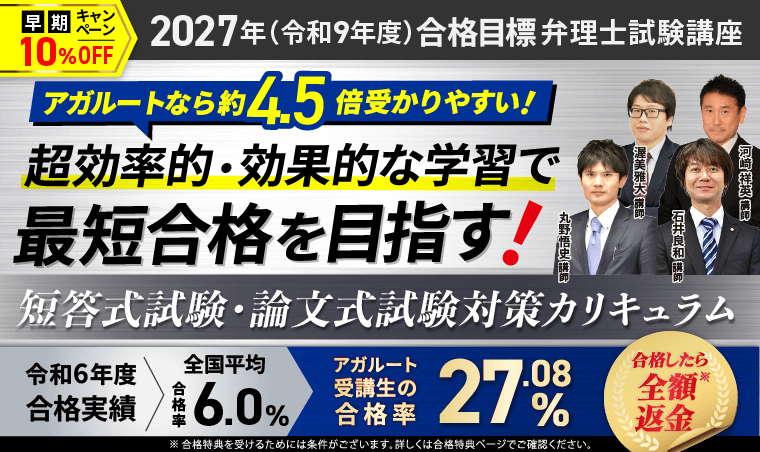

全国平均の約4.5倍受かりやすい確かな合格実績

弁理士試験は合格率が約6%と国家資格の中でも難易度が高い部類に入りますが、アガルート弁理士講座は令和6年度の合格率が27.08%(全国平均の4.51倍)という確かな実績を誇ります。

弁理士試験は合格率が約6%と国家資格の中でも難易度が高い部類に入りますが、アガルート弁理士講座は令和6年度の合格率が27.08%(全国平均の4.51倍)という確かな実績を誇ります。

アガルート弁理士講座の良い評判・口コミ

ここでは、アガルート弁理士試験の評判・口コミについて紹介します。

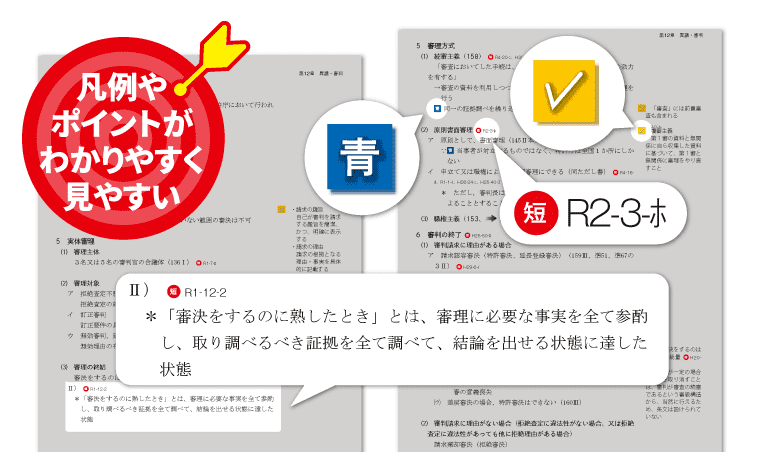

良い評判1】わかりやすいオリジナルフルカラーテキスト

講義で使用するテキストは弁理士試験に精通した講師が合格に必要な知識を厳選し、全ての内容をテキストに反映させたオリジナルフルカラーテキストとなっています。

何度も目を通すことになる総合講義100で使用するテキストは視覚的に理解しやすく受講生からも好評です。

またアガルートではテキストを2周する構成を採用しており、1周目で基礎的な知識を学び、2周目で1周目の復習や発展的な知識を理解させるような設計となっているのも特徴です。

さらに、各単元ごとに練習問題を用意しているため、インプット後にすぐにアウトプットができます。

段階を踏んでしっかりと学習内容を理解したらすぐに演習を行い、定着度を確認・復習するというサイクルを繰り返すことで確実に身に着けることができます。

実際、総合講義については、1周受講するだけでテキストを2周できる仕組みになっていたため、この最初の1回の受講だけで、情報の整理と記憶の定着がかなり上手くいったように感じます。大変合理的な構成になっていると感じました。

そして、アガルートのサイトは各講座の受講率が〇〇%と視覚的に分かるようなUIになっていたので、達成感も非常に得やすかったです。

その後、四法対照(PATECH企画)に書き込みながら、講座を再受講していき、理解をさらに深めていきました。

総合講義のテキストは、各法律について合格に必要な情報が1冊に集約されている上、各講師の方が「ここは絶対に覚えてください」「ここはあまり出ないので余裕があったらで良いです」と強弱をつけてくれるので、かなり効率よく勉強できます。

そして、特に短答式試験の場合は、結局いかに正確に条文を覚えられるかだと思いますので、私はアガルートのテキストで理解を深めた後に、覚えるべきことを四法対照に集約する勉強法が効率的で良いのかなと思います。

講義で使われるテキストや資料が非常に分かりやすく、図表を使った説明が多いので、複雑な法律用語や概念もスムーズに理解できました。また、実際の事例を用いた解説が豊富だったため、理論だけでなく実務でも使える知識が得られ、仕事でも活かせる内容が満載でした。

合格者の声

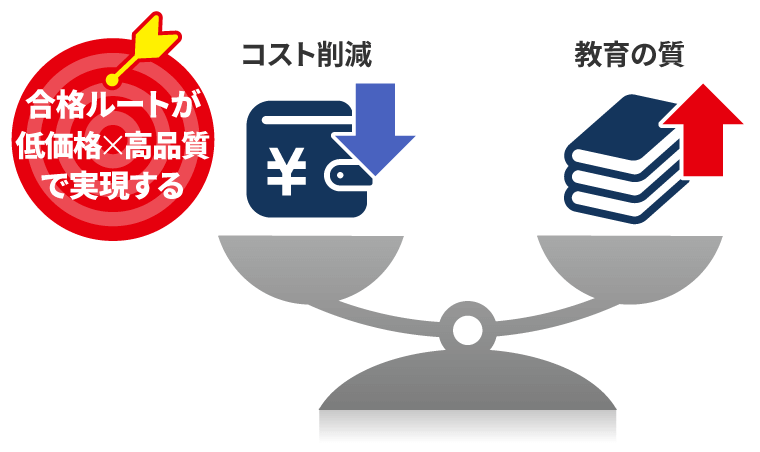

良い評判2】弁理士試験業界で低価格を実現

アガルートアカデミーはオンラインで講義を配信しており、教室を設置することによって発生する賃料や人件費を大幅に削減した結果、受講料を低価格を実現しています。

一方でテキストはフルカラーなど、合格に必要な教育に関するコストは削減せず、むしろ他の予備校や通信講座よりも力を入れています。

また、2026年の弁理士試験に向けた「総合カリキュラム/短答カリキュラム」に申し込んだ場合、合格特典として(全額返金+お祝い金3万円またはお祝い金3万円)が用意されています。

特に弁理士試験のための学習は長期間に及ぶことが一般的であるため、合格特典は日々の学習のモチベーションにつながるでしょう。

2点あります。

・価格面:他のスクールと比べて価格がリーズナブルであり、かつ合格した場合に受講料が全額返金される合格特典があったため、一発合格を目指すモチベーションが上がりやすかったこと。

・実績面:受講者の合格率が全国平均の6倍以上あり、講義内容を信じて勉強すれば合格できそうに感じたこと。

良い評判3】論文答案の「書き方講座」で論文が得意になった

アガルートの「書き方講座」では法律の専門家である弁護士が問題文の解釈、答案の構成方法、答案の記述方法など、解答に関する全てのプロセスを指導します。

通常の弁理士講師では真似できない精緻な問題分析手法や正確な答案表現技術を習得できるようになります。

さらにアガルートでは答案の書き方を学んだ後に過去問演習を行うという段階的なカリキュラムが組まれているのも特徴です。

講師は論文式試験の専門家である弁護士が担当しており、論文答案の書き方の基本をしっかりと教えるため、初学者でも安心して論文式試験に取り組めます。

論文試験は弁理士試験の中で最も難しいと感じていましたが、この講座の解説は非常に丁寧で、難しい問題も一つずつ理解できました。特に、解説では答案作成のプロセスがわかりやすく説明されているため、論理的な流れがしっかりと頭に入ります。過去問を解くたびに成長を実感でき、苦手意識が克服できました。

この講座では、同じテーマでも異なる年度の出題を比較しながら学べるため、同一論点に対する多角的な視点が身につきました。また、解説の中で採点基準や評価ポイントも明確に示されるので、実践的な答案の書き方が理解できました。多様な問題に対応できるようになり、確実に実力がついたと感じます。

アガルート弁理士講座の悪い評判・口コミ

ここでは、アガルート弁理士試験講座の悪い評判・口コミについて紹介します。

悪い評判1】講師との相性に良し悪しがある

口コミを見ると講師との相性に良し悪しがあり、受講内容や指導の態度に満足できないこともあるようです。

アガルートの弁理士受けてるけど

丸野先生よかったのに🥲

そのあと人が残念すぎてやる気なくなる

ナヨナヨしててはっきりせんし好かんわー。— ルフィー (@yuki_gijyutushi) November 2, 2023

悪い評判2】講座料金は高め

アガルートの弁理士講座受講に掛かる費用は総合カリキュラムで20万円前後と、決して安いとはいえません。

講座料金は高めで費用の負担に悩む人も一定数いるようです。

アガルートの弁理士講座、さっき申し込んだ!

人生で2番目に高い買い物で清水買い気分…— ニシキアナゴ (@becobecos) June 14, 2022

アガルートの弁理士講座とほかの通信講座を比較

| 通信講座名 | 受講料(初級コースで比較) | 合格実績 | サポート体制 |

|---|---|---|---|

| アガルート | 総合カリキュラム(民法オプションなし):195,800円 | 令和6年度合格率:27.08%(全国平均の4.51倍) |

|

| 資格スクエア | 基礎・短答・論文パック:237,600円 | 非公表 |

|

| スタディング | 基礎・短答・論文 総合コース:99,000円 | 2024年度合格者数:16名 |

|

| LEC | 1年合格ベーシックコース インプット+アウトプット一括(通信):515,000円 | 非公表 |

|

比較1】受講料

費用面だけで言うとスタディングが圧倒的に低価格であり、次いでアガルート・資格スクエア・LECの順となり、LECが最もコスパが高いとわかります。

ただしアガルートでは合格者には全額返金とお祝い金3万円の特典が提供されるため、費用面についてはある程度抑えられる可能性が高いです。

比較2】合格実績

アガルートとスタディングはどちらも合格実績を公表しており確かな実績があることがうかがえます。

資格スクエアは講師に直接質問できるサービスを提供しており、分からないことを迅速に解決できるサポート体制が魅力です。

比較3】サポート体制

アガルートは質問制度や学習カウンセリングなど、他の講座と比べてもサポート体制が整っています。

サポート内容の種類も豊富で、通信講座の中でもとくに学習しやすい環境でしょう。

以上のことからアガルートの弁理士講座は、コストパフォーマンスとサポート面においてバランスの取れた通信講座と言えるでしょう。

アガルート弁理士講座のメリット4選

アガルート弁理士講座は、合格した人向けの返金特典や選択科目民法の対策講座があることがメリットです。

信頼性が高い企業が提供している通信講座という事も、アガルートの大きな特長でしょう。

合格すれば全額返金特典が受けられる

弁理士試験対策カリキュラムに申し込んで合格すれば、支払金額の全額返金またはお祝い金3万円進呈の特典があります。

| 支払金額全額返金 |

|

|---|---|

| お祝い金進呈 |

|

お祝い金は源泉所得税3,063円を徴収した26,937円をAmazon(R)ギフト券で受け取れます。

対象のカリキュラム・特典内容・特典利用の条件は、年度ごとに異なることがあるので気をつけましょう。

選択科目民法対策講座がある

弁理士試験の選択科目民法を40時間ほどでコンパクトに習得できる講義があります。

過去の弁理士試験で出題された論文過去問を分析し、必須科目にも通じる民法の論文答案の「書き方」をおさらい。

民法総則から債権法までの試験範囲について網羅的に攻略できるでしょう。

インプットからアウトプットまで身に付くため、民法の基礎から論文答案の書き方を合格レベルまで高めたい人におすすめの講座です。

実績のある講座で学べて安心感がある

アガルート弁理士講座は受講者の合格率も高く、豊富な実績をもつ通信講座です。

多くの難関資格試験でも、全国平均を上回る高い合格実績をもっており、信頼できることもポイント。

法律系の難関資格における合格者数の多さのほか、教材・カリキュラムのレベルも高いことはアガルートの特徴です。

弁理士講座では実際の合格者の声や合格体験記もチェックできるため、気になる人はアガルート公式サイトを確認してみましょう。

PayPay決済対応で実質価格の最大2.0%低減

アガルートの講座費用はPayPay決済対応で、条件によってはとてもお得に支払できます。

PayPayカードゴールドとPayPayステップの組み合わせにより、最大2.0%の還元が実現。もちろん、アガルートの高額決済にも適用可能です。

PayPayアプリの「PayPayステップ」画面を確認し、「来月の付与率」が何%と表示されているかチェックしてみましょう。もし1.5%以下の場合は、今月中に少額決済の回数を稼ぐなどの条件クリアで、来月のアガルート申し込みをよりお得にできます。

アガルート弁理士講座のデメリット2つ

アガルート弁理士講座のデメリットには、講義やテキストのボリュームが多いことがあります。

費用が高いことで受講を悩んでいる人もいるようですが、コストパフォーマンスは非常に良いカリキュラムでしょう。

講義やテキストのボリュームが多い

アガルート弁理士講座のデメリットとして、講義やテキストの内容が多く網羅しきれないことがあります。

試験範囲をくまなくカバーし、深く掘り下げた説明をしているため、ボリュームが多すぎると感じることがあるようです。

しかし、スケジュールやカリキュラム通りに学習を進めれば、インプットとアウトプットが効率よく行えるでしょう。

講義やテキストはボリュームが多くても、問題なく出題範囲を習得できる構成となっています。

受講料が安くはない

アガルートが提供している弁理士講座の受講料は安くはない価格です。

短答式試験・論文式試験対策カリキュラムは20万円程の受講費が必要で、経済的な負担は発生していまいます。

ただし、弁理士試験合格のための知識が身に付く講座は高いコストパフォーマンスが期待できるでしょう。

最短で最終合格するためのカリキュラムが受講できる、受講料に見合った弁理士講座といえます。

対面指導が行われない

アガルートの弁理士講座は主にオンライン学習に焦点を当てており、対面指導がほとんど行われないため、対面教育を重視する方には適さないことがデメリットです。

一方、経験豊富な講師によるオンライン講義とサポート体制が整っているため、効率的に学習したい人におすすめです。

アガルートで実施しているキャンペーン情報

割引制度を利用することで、受講料を大幅に節約しながら、質の高い講座を受けることができます。

- 2026年合格目標カリキュラム アウトレットキャンペーン(10%OFF)

- 常設の割引制度

2026年合格目標カリキュラム アウトレットキャンペーン(10%OFF)

| セール名 | 2027年合格目標カリキュラム 早期キャンペーン |

|---|---|

| 割引額 | 10%OFF |

| 期間 | 2026年5月10日(日) 23:59まで |

| 対象講座 |

|

| キャンペーン詳細 | 弁理士試験|キャンペーン・SALE情報 |

各種割引制度

常設で以下の割引制度も用意されています。

| 適用される割引 | 最大20%OFF | 20%OFF | 10%OFF |

|---|---|---|---|

| 割引制度 |

|

|

|

例えば、「他校乗換割引制度」では、他の予備校や通信講座で行政書士試験の学習をされていた方を対象に、対象講座を20%OFFで受講できます。

また「受験経験者割引制度」や「家族割引制度」、「友人紹介制度」もあり、それぞれ10%の割引が適用されます。

友人紹介制度では、紹介者には現金1万円のキャッシュバック、申込者には10%OFFのクーポンが発行されます。

これらの割引制度はすべて購入前に申請が必要なので、各制度の詳細や申請手順については、アガルートの公式サイトで確認しましょう。

アガルートの弁理士講座がおすすめの人

本気で合格を目指す方や費用を抑えたい方、初学者にとってアガルートの弁理士講座は非常におすすめだといえるでしょう。

自分で学習計画を組みたい人

アガルート弁理士試験講座は細かい学習スケジュールが決まっておらず、個人ごとに好きなタイミングで受講できます。

時間割に従って受講するといったシステムでは無いため、仕事やプライベートの時間とバランスが取れるでしょう。

授業の時間が決まっていると、遅刻や早退などで満足いくまで受講できないといった事もありますよね。

資格対策予備校での勉強に抵抗がある方や、忙しくてスケジュール通りに学習できるか不安といった人にもおすすめです。

スピード合格を目指す初学者

アガルートの弁理士講座では弁理士試験に精通した講師が講義動画を通じて、初学者にも理解しやすい学習のポイントを教えてくれます。

講師は過去の弁理士試験の出題問題や出題傾向を徹底的に分析し、テキストを作成しているため、合格に必要なポイントを効率的に学べます。

テキストはフルカラー印刷で視認性が高く、豊富な図表を用いて専門的な内容も分かりやすく工夫されています。

受講料の負担を減らしたい人

アガルートの弁理士講座は合格後にアンケートと体験記の提出、インタビュー出演を行うことで、受講料全額が返金されます。

受講料返金はモチベーションにもなるため、受講や試験対策にも身が入りますね。

受講料の負担を減らしたい人も満足のいく内容で合格が目指せるでしょう。

弁理士試験の概要と出題範囲

| 受験願書提出 | 3月中旬~4月上旬 |

|---|---|

| 短答式筆記試験 |

|

| 論文式筆記試験 |

|

| 口述試験 |

|

| 最終合格発表 | 10月下旬~11月上旬頃 |

| 合格証書発送 | 11月上旬頃 |

| 受験資格 | なし |

| 受験手数料 | 特許印紙:12,000円 |

弁理士試験は年に1回、願書提出を含めると3月~11月まで半年以上をかけて長期間行われます。

試験の種類は短答式・論文式・口述式の3種類です。

また、受験資格は特に定められてなく、年齢・学歴・性別に関わらずだれでも試験を受験できます。

ここでは、それぞれの試験ごとに詳しく試験内容をご紹介します。

短答式試験

令和6年度の弁理士試験短答式筆記試験の合格率は12.8%となっています。

5つの選択肢の中から1つを選んで解答するマークシート方式になっています。

試験科目は「特許・実用新案法」「意匠法」「商標法」「条約」「著作権法・不正競争防止法」の7科目。

特許庁のサイトに短答式試験の過去問と回答が載っているので、参考にしてみてください。

合計60問で、合格ラインは39点で設定されています。

6割以上の得点が必要になるので、重点的な対策が求められます。

勉強時間の目安は2,400時間です。

他の試験と比較して、最もしっかり計画をかけて勉強する必要があります。

弁理士の論文式試験

令和6年度の弁理士試験論文式筆記試験の合格率は27.5%でした。

論文式試験は「必須」と「選択」の2種類に分かれていることが特徴です。

必須科目の論文式試験では「特許法・実用新案法」「意匠法」「商標法」の4科目が課せられています。

また、選択科目の方では「理工I(機械・応用力学)」「理工II(数学・物理)」「理工III(化学)」「理工IV(生物)」「理工V(情報)」「法律(民法)」の中から得意分野を選ぶことになります。

短答式試験は極論すれば暗記さえ積み重ねれば太刀打ちが可能です。

しかし、論文は覚えた知識をどのように活かして答案を作るかという論理的思考能力・文章力も同時に求められるため、できれば弁理士試験や類似した国家試験に合格した人に添削してもらうのが理想的でしょう。

勉強時間の目安は500時間で、短答式試験から論文式筆記試験まで1カ月程あるので、効率の良い勉強スケジュールを立てると良いでしょう。

弁理士の口述式試験

短答式試験・論文式試験を突破した後、最後に待ち受けているのは、いよいよ口述試験です。

令和6年度弁理士試験口述式の合格率は91.7%であり、例年も90%を下回ることがないのでよほどのことがない限り落ちることはありません。

勉強時間の目安は100時間であり、試験官から出題される質問に対していかに速く、そしていかに論理的に相手が納得する回答ができるかがポイントになってきます。

今までに学んだ法律知識を復習し、想定質問への準備を済ませ、コミュニケーション能力を磨いておけば間違いないでしょう。

弁理士試験の難易度・合格率

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 令和6年 | 3,160人 | 191人 | 6.0% |

| 令和5年 | 3,065人 | 188人 | 6.1% |

| 令和4年 | 3,177人 | 193人 | 6.1% |

| 令和3年 | 3,248人 | 199人 | 6.1% |

| 令和2年 | 2,947人 | 287人 | 9.7% |

弁理士試験は短答式・論文式・口述式の3つの試験に分かれています。

それぞれの合格率と特徴についてまとめると以下の通りとなります。

| 試験(試験日程) | 特徴 | 合格率 |

|---|---|---|

| 短答式 |

|

10%~18

% |

| 論文式 |

|

25%程度 |

| 口述式 |

|

90%以上 |

弁理士の平均受験回数

弁理士試験の合格者の平均受験回数は以下の通りで、平均3~4回受験して合格する方が多い傾向にあります。

| 年度 | 平均受験回数 |

|---|---|

| 令和5年(2023年) | 2.8回 |

| 令和4年(2022年) | 3.4回 |

| 令和3年(2021年) | 3.7回 |

| 令和2年(2020年) | 4.0回 |

| 令和元年(2019年) | 4.0回 |

| 平成30年(2018年) | 3.7回 |

| 平成29年(2017年) | 4.2回 |

参照元:特許庁『弁理士試験 過去の試験結果』

また、短答式試験合格後、同試験は2年間免除されます。

そのため、同年にすべての試験に挑戦するのではなく、2年の免除期間を活して、数年かけて合格を目指す方が多いです。

他の難関国家資格と弁理士試験の難易度を比較

ここでは、弁理士試験とほかの難関国家資格との難易度を比較します。

| 資格名 | 勉強時間 | 合格率 |

|---|---|---|

| 司法試験 | 5,000時間~6,000時間 | 約40% ※最終合格率 |

| 弁理士試験 | 2,000時間~3,000時間 | 約6% |

| 司法書士試験 | 2,000時間~3,000時間 | 約4% |

| 税理士試験 | 1,500時間~2,000時間 | 約20% |

| 社会保険労務士試験 | 1,500時間~2,000時間 | 約6% |

| 土地家屋調査士試験 | 800時間~1,000時間 | 約10% |

| 行政書士試験 | 400時間~600時間 | 約10% |

上記の表からも分かるように司法書士の3~4%、社会保険労務士の4~6%に次いで、弁理士の合格率は6~9%でした。

他の難関国家資格の合格率と比較しても、弁理士の難易度はトップレベルに高いことが分かります。

ただし、単に合格率だけを見て難易度を判断できません。

資格によって試験制度は異なり、予備試験が必要な資格もあるので万全の対策が求められます。

ここでは、弁理士試験とほかの難関国家資格の難易度や理由について紹介しますので参考にしてみて下さい。

弁理士試験の勉強時間の目安

弁理士試験の勉強時間は初めて弁理士の勉強をする方で3,000時間必要と言われています。

1年で弁理士になるには、少なくとも1日に8時間以上勉強しなくてはなりません。

ただし、個人の学習能力や理解度によって必要な時間は変わるため、上記の勉強時間以上に時間がかかることもあります。

アガルートの弁理士講座を受講して合格を目指そう

アガルートアカデミーの弁理士試験講座について詳しく解説しました。

弁理士は国家試験の中でも非常に難易度が高く、だからこそ確実に合格を掴み取れるような勉強が必要になってきます。

アガルートの弁理士講座は法律の専門家による講義と過去問を徹底的に分析した独自のカリキュラムで、実際の受講生からも「わかりやすい」「効率的に学べる」といった口コミが寄せられています。

また、合格すれば受講料の全額返金、さらにキャンペーンや各種割引制度などを利用すればお得に受講できるので、費用を抑えたい人やモチベーションを維持しやすい環境が整っているといえるでしょう。

今回の記事を身的になった方はぜひチェックしてみて下さい。