「土地家屋調査士のオススメ過去問・テキストは?」

「過去問・テキストを選ぶときのポイントや学習方法は?」そんな疑問を解消します。

測量や登記などを行う不動産のプロフェッショナル、土地家屋調査士は安定した収入や、遠方への出張・転勤の少なさから人気の高い士業となっています。

しかし、土地家屋調査士試験対策のテキストの種類は多いとはいえない一方で、試験範囲は広い資格です。

今回は土地家屋調査士を目指す方に向けて過去問に関する気になるポイントをまとめて解説していきます。

土地家屋調査士のテキストの選び方

土地家屋調査士のテキストの選び方を紹介します。

前提として、テキストの種類や発行元が少ないことは、土地家屋調査士の勉強をする際に気をつけたいことです。

他の国家資格と比べても、勉強に使うテキスト・問題集の数が少ないので注意してください。

自分が理解できるテキストを選ぶ

土地家屋調査士試験対策には、自分の理解度やレベルにあったテキストを選びましょう。

基礎から学びたい人には入門書が、応用力をつけたい人には過去問集などがおすすめです。

目的にあったテキストを選ぶことで、試験合格という目標に近づくための効率的な学習ができます。

構成や説明方法も比較して自分の学習方法に合っているか、複数のテキストから判断しましょう。

図解が多いか

図解やイラストが豊富なテキストで勉強することで、視覚的に知識が記憶しやすくなります。

難しい文章で知識を覚えるよりも、図解で勉強した方が内容が身につきやすい傾向です。

法規の条文や登記の仕組みなどを図で解説していると、理解もしやすいですね。

より具体的な説明で、土地家屋調査士試験の問題について理解を助けてもらえるようなテキストを選んでください。

法改正に対応した最新の内容か

土地家屋調査士試験のテキストは法改正や試験傾向に対応するため、毎年改訂・新版が出版されています。

最新版のテキストや参考書を購入するためには、一般的に秋頃から冬にかけて出版されるものを購入してください。

最新のテキストは法改正へ対応しており、正確な情報を学習するためには重要なポイントです。

出版社のウェブサイトから最新情報を得て、いつ発行されたテキストなのか購入前にチェックしてください。

土地家屋調査士 おすすめの参考書・問題集10選

土地家屋調査士 おすすめの参考書・問題集を紹介します。

収録年度数や持ち運びやすさ等、自身にあった一冊選びに役立てましょう。

- ここからはじめる 土地家屋調査士速習テキスト

- 中山祐介の土地家屋調査士試験合格講座 まず押さえたい! 択一式攻略テキスト

- 中山祐介の土地家屋調査士試験合格講座 試験に出る書式ひな形50

- 土地家屋調査士受験100講〔Ⅰ〕理論編(不動産登記法と調査士法)

- 土地家屋調査士 測量計算と面積計算

- 土地家屋調査士試験のための関数電卓徹底攻略ガイド

- 複素数で解く!関数電卓による測量計算

- 土地家屋調査士試験 関数電卓必勝活用術

- 土地家屋調査士法令集

- 土地家屋調査士試験 最速! 書式作図テクニック

ここからはじめる 土地家屋調査士速習テキスト

「ここからはじめる 土地家屋調査士速習テキスト」は土地家屋調査士試験の定番書ともいえるテキストで、試験〈午後の部〉の学習内容と対策法を徹底解説。

20年続く人気テキスト『土地家屋調査士短期合格必勝法(改訂第12版)』を大リニューアルした内容です。

土地家屋調査士試験の基礎知識から択一の攻略法、記述式の攻略法まで学習内容と対策法を掲載。

関数電卓を使いこなすコツも詳しくまとめられており、土地家屋調査士試験の短期合格を目指す人に最適なテキストといえます。

中山祐介の土地家屋調査士試験合格講座 まず押さえたい! 択一式攻略テキスト

土地家屋調査士試験対策の人気講師による、択一式試験向けのテキストです。

民法や不動産登記法、土地家屋調査士法を基礎から学べるため、初学者向けの入門テキストとしておすすめできます。

見開きページで内容が要約されており短時間でスムーズな学習ができるほか、重要な項目は 下線や赤文字で読みやすいことがポイント。

付録の赤シートを使えば、チェックテストで学習してきたことが振り返られることも特長のテキストです。

中山祐介の土地家屋調査士試験合格講座 試験に出る書式ひな形50

土地家屋調査士試験対策として、「登記申請書」の出題パターンに対応する能力が鍛えられるテキストです。

陶器の目的を事実関係から読み取り、申請書を正確に記入するスキルは試験合格に必須と言えます。

登記申請書を50問セレクトし要点をまとめたテキストは、過去問分析や論点予想から作成されました。

ポイントを踏まえた上で反復学習を何度もすることで、効率的に合格のための知識が身につきます。

土地家屋調査士受験100講〔Ⅰ〕理論編(不動産登記法と調査士法)

主要科目である不動産登記法の他、法律に関わる理論を解説した、土地家屋調査士受験テキストの決定版ともいえる内容です。

登記申請書、図面作成に関わる基本的なルールや注意点を解説しているため、受験に必要な情報が頭に入りやすいでしょう。

同じシリーズには民法や基本書式全パターンが学べるテキストも揃っており、関連付けて土地家屋調査士の対策ができます。

それぞれの法律の根拠から学べる、土地家屋調査士受験対策のために最適な一冊です。

土地家屋調査士 測量計算と面積計算

「土地家屋調査士 測量計算と面積計算」は、土地の座標値の計算および面積計算方法が効率よく習得できます。

各階の水平投影面積の合計や計算基準など、建物の床面積の計算が例題を通してよくわかる内容です。

関数電卓による使用例も収録している、実践的なテキストと言えるでしょう。

測量の概要から、復元測量および新点の決定、建物の床面積などの知識・計算について学べます。

土地家屋調査士試験のための関数電卓徹底攻略ガイド

合格のための関数電卓の使い方が学べる土地家屋調査士試験対策におすすめのテキストです。

関数電卓操作の使い方など基本から学べ、確実に問題を解くテクニックが身に付きます。

例題・演習問題と過去問も豊富に掲載されているため、試験のために必要な実践力を育成できるでしょう。

複素数モードを使って問題を解く方法のほか、解答時間が短くなるキー操作なども習得できる内容です。

複素数で解く!関数電卓による測量計算

「複素数で解く!関数電卓による測量計算」は土地家屋調査士試験で使う計算のすべてのテクニックを網羅。

著者である中山祐介は、さいたま登記測量の代表(土地家屋調査士・行政書士・測量士)で土地家屋調査士試験を全国1位の成績で合格。

関数電卓の準備から学べ、複素数を使った測量計算まで1冊で習得できます。

テキストはオリジナル練習問題付きで、関数電卓による計算が実践的に身に付きます。

土地家屋調査士試験 関数電卓必勝活用術

日建学院の人気講師・齊木公一の合格テクニックが学べる土地家屋調査士試験対策テキストです。

最低限の操作方法を最短で習得することを目標として、効率のいい試験対策ができます。

テキストは図解で分かりやすく、関数電卓の使い方をポイントで掴みやすいことがポイント。

土地家屋調査士試験に必須な数学・電卓の参考書としてベストな内容です。

土地家屋調査士法令集

金融財政事情研究会が出版している土地家屋調査士法令集は、表示登記に関連する決定版と言える内容です。

土地家屋調査士の受験対策のほか、実際の業務にも役立つ法令・先例などを豊富に収録しています。

読みやすさや理解しやすさを求めている人にもおすすめできる、日本土地家屋調査士会連合会の推薦図書です。

土地家屋調査士試験 最速! 書式作図テクニック

「土地家屋調査士試験 最速! 書式作図テクニック」は、土地家屋調査士試験の書式の作図を説明図で分かりやすく解説しています。

各種法定図面の早くて正確な作図方法を身につけられる、書式作図に特化したテキストです。

著者おすすめの作図用具とその加工方法のほか、地積測量図や土地所在図の書き方を網羅的に紹介。

独学では習得が難しいとされてきた書式をスピーディーに処理する方法が、効率よく身に付くでしょう。

土地家屋調査士のおすすめ過去問(択一)4選

択一対策に向けた過去問題集を4冊ご紹介します。

択一問題は独学でも学習が進めやすい問題ですが、逆に言えば絶対に高得点を取らなくてはいけないポイントでもあります。

過去問題集を周回してしっかりと得点を取れるようにしておきましょう。

土地家屋調査士 択一過去問マスターⅠ/Ⅱ

現在販売されている土地家屋調査士の過去問集のうち、圧倒的な収録年数を誇るのが東京法経学院直販の『土地家屋調査士 択一過去問マスター』。

平成元年度から令和2年度まで全299問の大ボリュームとなっています。

また、昭和年代の問題についても重要問題をピックアップして収録してくれているため、抜け目なく学習することが可能です。

ただし大ボリュームにつき持ち運びには向いておらず、外出先やスキマ時間での学習にはオススメできないためお気を付けください。

土地家屋調査士 択一過去問マスターは東京法経学院直販の教材となっており一般書店では購入できませんので、公式サイトからお買い求め下さい。

21分野別 択一過去問題集

使いやすさと分かりやすさを求める方にオススメなのがLEC直販の『21分野別 択一過去問題集』。

収録年数は過去10年分となっており若干の物足りなさを感じますが、各問題の論点を明確にするためのLEC講師による解説がついているのが嬉しいポイント。

また問題と解説が表裏のページにまとめられているため、確認作業での煩わしさが軽減されています。

上記のような確認作業のし易さを理由に、持ち運びや外出先など限られたスペースでの学習に向いているため、択一過去問マスターと併せて持っておきたい一冊と言えるでしょう。

21分野別 択一過去問題集についてもLEC直販教材となっており一般書店では購入できませんので、公式サイトからお買い求め下さい。

21肢別 択一過去問特訓本セット

苦手分野に絞った練習や、よりハイレベルな対策をしたい方にオススメなのが『21肢別 択一過去問特訓本セット』。

前述の21分野別 択一過去問題集を手掛けるLECの直販教材です。

21分野別との違いは、選択肢をバラして一問一答形式に仕上がっている点です。

一問一答になっているため、択一の問題よりも正確な知識が求められ、一歩進んだハイレベルな対策に役立ちます。

また、各科目の分野ごとに編纂されており、苦手分野や出題実績に応じた効率的な学習が可能な点もうれしいです。

こちらも一般書店では購入できませんので、公式サイトからお買い求めください。

土地家屋調査士 過去問セレクト(午後の部・択一)

外出先で気軽に学習したいという方にオススメなのがコチラの『土地家屋調査士 過去問セレクト』。

A5で約400ページとコンパクトさが魅力の一冊となっています。

東京法経の過去問マスターが二冊で約1,600ページ、LECの21分野別が2冊で約650ページであることを考えるとコンパクトさがよく分かります。

コンパクトな分、問題数がLECの半分程度と少な目なので1冊で完璧に…とはいきませんが、出先で手軽に学習するための補助的な教材としては優秀です。

また問題数は少ないものの、過去20年以上の過去問から重要問題をセレクトした形になっており、幅広い年度の問題演習が可能になっています。

こちらは一般書店やAmazon等でも購入が可能なため、ぜひチェックしてみてください。

土地家屋調査士のおすすめ過去問(記述)3選

土地家屋調査士の独学における最大の難所が記述式問題への対策。

解答を仕上げても、自分ひとりで正解/不正解を正しく見極めることはかなり難しいです。

そのため筆者の意見としては記述の対策だけでもスクールに通うことをオススメしますが、どうしも独学のみで進めたい事情のある方に向けてオススメの過去問題集を3冊ご紹介します。

21分野別 土地書式過去問題集/建物書式過去問題集

直近10年分の過去問を収録したのがこちらの『21分野別 土地書式過去問題集』と『21分野別 建物書式過去問題集』。

問題ごとにLEC講師による詳細な解説が添えられているため、独学においても比較的理解を深めやすいのが魅力となっています。

また直近10年となると演習量が少ないように感じられますが、本質的な理解力や分析力がより重要になる記述問題の場合、10年分でも繰り返し解くことで充分合格点が狙えるでしょう。

土地家屋調査士 記述式過去問(日建学院)

『土地家屋調査士 記述式過去問』は日建学院から出版されている過去問題集で直近8年分の過去問が収録されています。

LECに負けず劣らず解説が充実しているほか、各問題の最後にはコラムが掲載されており、プラスαの学びを提供してくれる点が魅力となっています。

また、土地の問題については”未知点算出戦略的思考フロー”と名付けられた思考法でシステマティックに攻略するための方法も提供しています。

土地家屋調査士 記述式過去問マスターⅠ/Ⅱ

『土地家屋調査士 記述式過去問マスターⅠ/Ⅱ』は東京法経学院の直販教材で、昭和44年~最新年度までの厳選問題が80問以上収録されています。

択一編でご紹介した、択一過去問マスターの記述編となっています。

もちろん最大の魅力はそのボリュームです。

しかしながら、前述の通り記述式問題の場合は本質的な学力を高めることの方が重要なため、初年度の受験で80問以上のボリュームを活かせるところまで手が回るかは微妙なところです。

そのため択一過去問マスターに比べて優先度は低くなりますが、解説もしっかり充実しておりオススメの1冊となっています。

土地家屋調査士の過去問は何年分やるべきか

オススメの過去問題集のご紹介に移る前にまずは、「土地家屋調査士試験を突破するためには何年分の過去問を解く必要があるのか」という点についてご説明します。

そもそも、土地家屋調査士合格を目指す上での過去問の重要性はどの程度なのでしょうか?

土地家屋調査士試験における過去問の重要性

土地家屋調査士に本気でなりたいと考えている方は、必ずと言っていいほど過去問を解いています。

試験問題の出題傾向や難易度を知らないまま本試験を受けることはギャンブルに近く、時間管理などの観点からも過去問を解いておくのがおすすめです。

また過去問を通じて自分の現在の実力を再確認することもでき、合格までの距離も図ることが出来ます。

アウトプットで知識を定着させるためにも、ぜひ過去問を説くことを忘れないようにしましょう。

おすすめの過去問年数について

結論から言えば、最低でも直近10年、理想は平成17年度以降の過去問を解くと良いでしょう。

平成17年度という基準は、平成17年度から不動産登記法が大幅に改正されたためです。

もちろん過去問は解けるだけ解くに越したことはないのですが、法改正前の内容と混同してしまうリスクなどを加味すれば、平成17年度まで遡れば十分合格が見えてきます。

また過去問はとにかく年数をこなすよりも、理解しながら何度も解き進めていくことの方が重要です。

そのため20年分弱を完璧に理解して何度も周回することを心がけましょう。

得点を伸ばすための過去問の使い方

土地家屋調査士のオススメ過去問題集を紹介してきましたが、過去問の真の価値は正しい解き方・取組み方をしてこそ発揮されるものです。

ここからは独学で土地家屋調査士を目指す場合の過去問の活用方法やポイントをいくつかご紹介していきます。

過去問題は周回する

この記事の中でも繰り返していますが、過去問題は周回することが大切です。

問題を解く⇒解説を読んで理解するというプロセスを重ねて、知識を薄く塗り重ねていくことで記憶の定着率が向上します。

過去問を解くオススメのタイミングは以下の通り。

1回目は参考書などのテキストを一巡したタイミングで取組みましょう。

最初のうちは解けない問題が殆どだと思いますが、気にせずにどんどん進めてください。

分からない問題はテキストを見返して復習し、「何が問題になるのか」という点を身体にしみこましてください。その後は何度も過去問とテキストを行き来して、問題を解き進めていきましょう。

夏頃までに4~5周できるとかなり安心感があります。

「択一で9割得点できるようになる」「基本的な計算/作図が問題なく出来る」などある程度学習が仕上がってから記述式問題に取組みましょう。

それまでは軽く流し見する程度で構いません。記述式問題は基礎を組み合わせた応用問題に過ぎないため、基礎がしっかり固まっていれば習熟するスピードはかなり早いです。具体的な時期としては4月ごろから夏にかけて3周ほどできれば十分仕上げられるでしょう。

正解した問題も解説を読む

過去問を解く際についやってしまうのが、間違えた問題だけを復習すること。

当然、間違えた問題を復習することは大切ですが、正解した問題の中にも運で正解したものや、正解したが根拠の間違っている問題が潜んでいることもしばしば…。

そのため、間違えた問題はもちろん、正解した問題についても何故正解したのかを突き詰めればよりハイレベルな過去問演習になります。

ちなみに、選択肢1つ1つに何故違うのかをメモしながら解いていくという方法がオススメです!

本番を意識した過去問演習

過去問には前述のようにテキストを振り返りながら解き進める問題集としての役割の他に、模試としての役割の2つの役割があります。

ある程度実力がついてきたら、本番を想定した環境で模試のような感覚で過去問題に取組みましょう。

本番を想定する、というと中々難しいですが以下のような点に気を付けるとイメージが湧きやすくおすすめです。

- 択一と記述を分けずに本番と同じ(またはやや短め)の時間配分で行う

- 可能な限り本番の試験が行われる時間に近い時間帯で解いてみる

- 慣れない環境(場所・机など)で解いてみる

時間配分については、何度も解いたことのある過去問の場合ある程度答えを覚えていることが予想されるため、本番より短く取ると良いでしょう。

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士は、土地や建物の物理的な状況を調査・測量し、図面を作成します。

動産の境界確定や登記申請手続きなどを依頼者に代わって行う「表示に関する登記」の専門家です

土地家屋調査士試験の合格には、土地や建物に関する法律知識と測量技術が求められます。

土地家屋調査士試験 合格に必要な勉強時間

土地家屋調査士試験合格には、約1,000〜1,500時間の勉強時間が必要と考えましょう。

平日に2~3時間の勉強時間、休日の場合5時間程度の勉強をすると考えても、1年半ほどの期間がかかる計算です。

仕事をしながら土地家屋調査士試験に合格することを考えても、一発合格が難しいことも多いです。

通勤時間や休憩時間なども、土地家屋調査士試験合格のために勉強をするための覚悟が求められます。

土地家屋調査士試験が難しい理由

土地家屋調査士試験が難しい理由には、択一式と記述式の両方の試験対策が必要なことがあります。

記述式は解き方を身につける方法がシンプルではなく、勉強に時間がかかる人が多いです。

加えて合格には法律と数学の両方の知識が必要で、測量や計算のスキルも求められるでしょう。

午前午後の部を合わせた試験時間も4時間半と短い試験ですが、覚えなければいけない範囲は広いです。

測量士補などの資格保持者は午前の部が免除される場合がありますが、土地家屋調査士試験は決して難易度が低い内容ではありません。

土地家屋調査士の通信講座もおすすめ

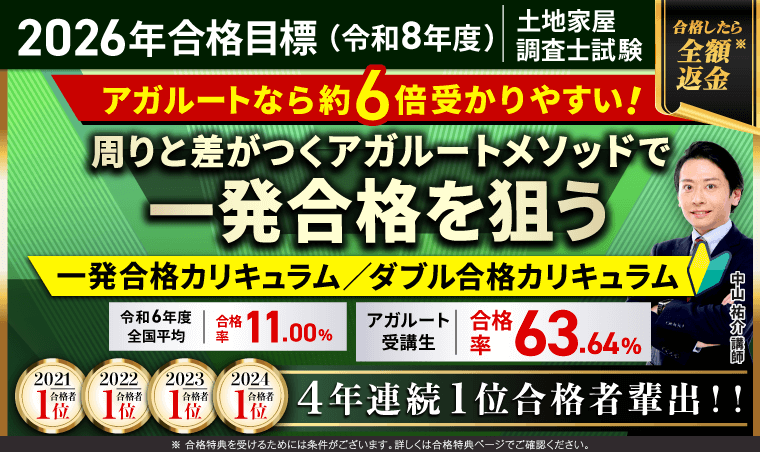

数ある土地家屋調査士の通信講座の中でも、最もおすすめできるのがアガルートの土地家屋調査士試験講座です。

アガルートの土地家屋調査士試験対策講座では、習熟度に合わせて多数のカリキュラムを取り扱っています。

例えば、初めて土地家屋調査士の勉強を始める方は、初学者向けの一発合格カリキュラムや合格総合講義や、測量士補も目指せるダブル合格カリキュラムがおすすめです。

択一式で基準点を取れる方は中上級カリキュラム、実践力を身に付けたい方は上級カリキュラムを選ぶと良いでしょう。

アガルートの通信講座を受講して試験に合格すれば最大で全額の返金をうけられます。

もちろんインタビュー出演などの諸条件は設けられているものの、この合格特典は破格以外の何者でもありません。

ご褒美として買い物に使うもよし、さらなるキャリアアップのため新たな通信講座を受講する元手にもなります。

学習のモチベーションが最大限高められる特典となっており、ぜひアガルートの通信講座の受講を検討してみてはいかがでしょうか。

土地家屋調査士の過去問集は学習しやすいものを選ぼう

今回は独学で土地家屋調査士の合格を目指す方に向けてオススメの過去問題集をご紹介しました

難関資格である土地家屋調査士の記述問題は高度な数学的知識を必要とするものも多く、十分な対策が必須です。

過去問を何度も周回して知識をしっかりと体に染み込ませましょう。

また独学と併用する形で記述対策だけでもスクールに通うことで合格率をグッと高めることができます。