「動画生成AIおすすめツールを知りたい」

「動画制作は難しいからAIを使いたい」そう感じている動画クリエイターもいるのではないでしょうか。

近年は台本作成から音声・画像生成、さらには動画編集まで、あらゆる制作工程をAIで効率化できるようになりました。

AIは動画制作といったクリエイトな場面だけでなく、日常生活でも便利なツールとして普及しているため、スキルを覚えておいて損は無いでしょう。

本記事では、AIを使った動画制作の手順やおすすめのAIツールを、初心者でもわかるように解説します。

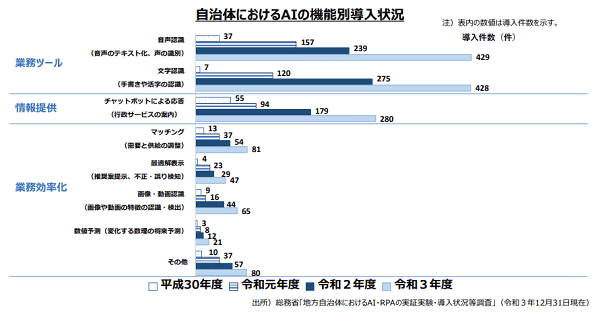

厚生労働省の資料によると、自治体や行政もAI活用・導入を進めており、普及は国単位で進んでいます。

業務効率化やサービス向上、地域課題の解決にAIを活用する事例は今後も増加する見込みです。

| 受講料 | 動画編集ツール |

|---|---|

| 分割料金 月々8,933円~ | 3ヵ月分実質無料(After Effects・Premiere Pro含む) |

| 体験講座 | サポート内容(卒業後も含む) |

| カウンセリング参加者全員 無料受講可能 | 個別質問無制限/営業同伴/専用サロン/卒業生限定チャット/税金・法律・確定申告の方法など |

-

案件獲得率:97%※2022年10月 受講生アンケート結果

- 受講満足度:95%※2023年1月 受講生アンケート結果

- 卒業後も専属メンターが無期限サポート

AI動画制作とは?【仕組みをわかりやすく解説】

AI動画制作とは、人工知能を活用して、台本・音声・画像・動画などを自動または半自動で生成し、動画コンテンツを効率よく作成する手法を指します。

従来は専門知識や編集スキルが必要だった動画制作も、AIの登場によって誰でも短時間でクオリティの高い動画を作れる時代になりました。

特に、ショート動画やSNSマーケティングの普及により、スピードと量が求められる場面でAI動画は強い武器になります。

個人の副業・企業のプロモーション・教育コンテンツ・プレゼン動画など、用途は多岐にわたります。

今や「動画を作る=プロの仕事」ではなく、「AIを活用すれば誰でも作れる」時代へと変化しています。

AIができることは「動画生成」だけじゃない

AI動画制作というと「AIが画像や映像を自動で作る」というイメージを持たれがちですが、実際にはそれだけではありません。

台本の構成、ナレーションの作成、画像やBGMの提案、さらには字幕やエフェクトの自動挿入まで、動画制作の全工程にAIを活用できます。

AIは「生成(作る)」だけでなく、「補助・編集・最適化」といった役割も担い、ユーザーの負担を大幅に軽減してくれます。

これにより、従来はプロの領域だった動画制作が、初心者でも習得可能な作業になりつつあります。

AI動画が注目される背景

近年、動画コンテンツの需要が急速に高まっており、SNSやWebサイト、営業資料などあらゆる場面で「動画で伝える」ことが当たり前になっています。

一方で、動画制作は本来、企画・撮影・編集といった工程に多くの時間やコストがかかるため、個人や小規模事業者にとってはハードルが高いものでした。

こうした課題を解決する手段として、AI動画制作が注目を集めています。

テキストを入力するだけで構成案や画像・音声が自動生成されるため、動画制作がスピーディかつ手軽になり、コンテンツ発信のハードルが一気に下がったのです。

特に、短尺動画が主流のTikTokやYouTube Shortsなどでは「スピード感と継続性」が求められるため、AIの導入効果が大きく現れています。

AI動画が活用できる人・シーン

AI動画制作は、動画を使って情報を「伝えたい」「届けたい」と考えるすべての人に活用されています。

個人・法人を問わず、以下のようなニーズに対応できるのが特徴です。

- 副業やSNS運用を始めたい個人(TikTok・YouTube・Instagramなど)

- 企業の広報・マーケティング担当(商品紹介・採用・ブランディングなど)

- 講師・教育関係者(オンライン講座・スライド動画など)

- 営業職・企画職(プレゼン資料や提案コンテンツの動画化)

これまで動画制作に踏み出せなかった人でも、AIの力を借りることで「自分のアイデアを形にする」ハードルが大きく下がっています。

AI動画制作の流れ【初心者向け】

AIを活用した動画制作は、大きく分けて5つの工程で構成されます。

それぞれの工程に適したAIツールを使うことで、初心者でもスムーズに動画を作成できるようになります。

以下では、実際の動画制作の流れに沿って、各ステップを詳しく解説していきます。

STEP1】台本をAIで作る

まずは、動画の構成やセリフの土台となる「台本(スクリプト)」を作成します。

この工程では、ChatGPTやGemini Advanceなどの生成AIを使えば、ジャンルやテーマを入力するだけで台本を自動生成することが可能です。

例えば、「かわいい動物のランキング動画を作りたい」「英語学習に役立つTips動画を作りたい」といった目的を伝えれば、構成案からセリフまで自動で提案してくれます。

ポイントは、指示文(プロンプト)を具体的に設定することです。文章ではなくキーワード形式で伝えると、より正確に意図が伝わりやすくなります。

台本の初稿が生成されたら、口調や文体を調整し、実際に読み上げやすい形に整えましょう。

STEP2】ナレーション音声を作る

台本が完成したら、次はナレーション用の音声をAIで生成します。

この工程では、無料で使える音声合成ツール「VOICEBOX」などを活用するのが効果的です。

あらかじめ用意された複数のキャラクター音声から好みの声を選び、イントネーションや話し方を微調整することができます。

たとえば、怖い話や感動系の動画では低めの声や落ち着いたトーン、高速解説系の動画では明るくテンポの良い声が適しています。

音声が完成したら、ナレーションファイルとして書き出し、後の編集工程で使用します。

STEP3】画像を生成する

ナレーションに合わせる視覚素材として、AIを使って画像を生成します。

使用するツールは、初心者向けの「midjourney」や、カスタマイズ性の高い「Stable Diffusion」などが代表的です。

画像生成では、プロンプト(指示文)を英語の単語ベースで入力するのが基本です。たとえば「woman, mountain, running」のように、要素を簡潔に並べるだけで高精度な画像を生成できます。

1分程度の動画であれば、7〜10枚程度の画像を用意するのが目安です。1文につき1画像という感覚で構成すると、映像のテンポも安定します。

すべてを完璧に再現するのは難しいため、「台本内容と7割程度一致していればOK」と割り切ることも重要です。

STEP4】画像から動画を生成する

生成した画像に動きを加えて、より視覚的に訴求力のある動画素材へと仕上げます。

この工程では「Runway」などの画像→動画変換AIを使用します。画像をアップロードし、どのように動かしたいかを英語のプロンプトで指示するだけで、滑らかなモーションを加えた動画が自動生成されます。

たとえば、人の画像に「wink(ウィンク)」や「smile(微笑む)」などの動きを与えることが可能です。より細かい動きを指定したい場合は「モーションブラシ」機能を使って、特定の部位だけを動かすこともできます。

複数の画像すべてに動画変換を行う必要はなく、10枚中3〜4枚程度に動きをつけるだけでも、動画全体の印象が大きく向上します。

STEP5】編集ソフトで仕上げる

最後は、これまでに生成したナレーション・画像・動画素材を組み合わせて、1本の動画として完成させます。

編集には「CapCut」などの無料動画編集ソフトを使うと便利です。ナレーション音声をタイムラインに配置し、対応する画像や動画を順に並べていきます。

そのうえで、必要に応じてエフェクトやアニメーションを追加し、BGMを挿入します。CapCutには無料で使えるBGMライブラリがあり、雰囲気に合った音楽を簡単に見つけられます。

さらに、ナレーション音声から自動でテロップ(字幕)を生成する機能も備わっており、視聴者の理解度を高めたい場合に役立ちます。

素材を配置し終えたら、書き出し(エクスポート)して動画制作は完了です。

おすすめAI動画生成ツール5選【徹底比較】

AI動画制作を効率よく進めるには、各工程に適したツールを選ぶことが重要です。

ここでは、実際の制作フローに沿って、用途ごとにおすすめのAIツールを紹介します。

いずれも初心者でも扱いやすく、無料または低コストで始められるツールが中心です。

Google AI Pro(台本作成)

Googleが提供する有料AI統合プラン「Google AI Pro」では、最新の動画生成技術「Veo 2」を含む複数の映像ツールが利用可能です。

Veo 2は、テキストの指示だけで約8秒間の動画を生成でき、作風や演出を指定することも可能です。

また、映画構成を支援する「Flow」、画像から動画に変換する「Whisk」など、プロトタイピングや創作支援に特化した機能が多数搭載されており、教育・ビジネス・SNS活用まで幅広い用途に対応します。

Googleアカウントがあれば月額2,900円で利用でき、ストレージ(2TB)やNotebookLMによるリサーチ支援なども強化されています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 月額2,900円(初回2か月無料) |

| 用途 | 台本・構成案の生成、翻訳、キーワード整理 |

| 公式サイト | Google AI Pro |

VOICEBOX(音声合成)

VOICEBOXは、無料で使える高性能な音声合成ツールです。

台本を入力するだけで、自然なイントネーションを持つナレーション音声を生成することができます。

約30種類のキャラクター音声が用意されており、動画のジャンルや雰囲気に合わせて声色を選べる点が特長です。

特に人気なのが「ずんだもん」などのユニークなキャラクターで、感情表現や語尾のクセが強いナレーションも可能です。

生成した音声はWAV形式などで出力でき、動画編集ソフトにそのまま取り込んで使用できます。

ナレーションが苦手な方でも、プロっぽい仕上がりが期待できる便利なツールです。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 完全無料 |

| 用途 | ナレーション音声の生成、キャラ別の音声演出 |

| 公式サイト | VOICEBOX |

midjourney/Stable Diffusion(画像生成)

画像生成に使える代表的なAIツールが「midjourney」と「Stable Diffusion」です。

どちらもテキストプロンプトを入力することで、指示に沿った画像を自動で作成してくれます。

midjourneyは初心者向けで、プロンプト入力がシンプルかつ操作も直感的です。

クオリティの高い画像を短時間で生成できるため、SNS動画や解説系コンテンツに活用しやすいのが魅力です。

月額制の有料ツールですが、200枚以上の画像が生成可能なためコストパフォーマンスも高めです。

Stable Diffusionは細かいカスタマイズやモデル変更が可能なため、よりこだわった画像を作りたい中級者〜上級者向けです。

ローカル環境での動作も可能で、完全無料で利用できますが、導入にはある程度の知識とPCスペックが求められます。

基本的には、英語で簡潔にキーワードを並べる形式のプロンプトが推奨されます(例:woman, mountain, running)。

どちらのツールも、プロンプトの工夫次第で出力結果が大きく変わるため、試行錯誤しながら自分好みの画像を作りましょう。

| ツール名 | 主な特徴 |

|---|---|

| midjourney | 月額10ドル〜/初心者向け/高品質画像を簡単生成 |

| Stable Diffusion | 完全無料/高度なカスタマイズ性/上級者向け |

Runway(画像→動画変換)

Runwayは静止画に動きを加えて動画化できるAIツールです。

たとえば、midjourneyやStable Diffusionで生成した人物画像に「瞬きする」「顔を左右に向ける」といった自然なアニメーションを付けることができます。

使い方はシンプルで、画像をアップロードし、動かしたい内容を英語でプロンプト入力するだけです。

さらに「モーションブラシ」機能を使えば、目や口元など特定のパーツにだけ動きを加えるといった細かな調整も可能です。

料金は月額制で、使用するクレジット量によってプランが分かれています。

商用レベルの高品質動画を目指す場合でも、比較的リーズナブルに導入できるのが魅力です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 月額12ドル〜(スタンダードプラン) |

| 主な用途 | 画像に動きを加えて短尺動画に変換 |

| 公式サイト | Runway |

CapCut(編集・BGM・字幕)

CapCutはTikTokを運営するByteDance社が提供している無料の動画編集アプリです。

スマホ・PC・Webブラウザに対応しており、誰でも手軽に動画編集ができる点で非常に人気があります。

ナレーション・画像・動画素材の配置はもちろん、BGMやテロップ、エフェクト、アニメーションの追加も簡単に行えます。

特に便利なのが「自動字幕生成」機能で、ナレーション音声をもとにテキストを自動表示してくれます。

また、CapCutには豊富な音楽ライブラリが内蔵されており、動画の雰囲気に合ったBGMを探すのにも困りません。

AIツールで生成した素材をまとめる「仕上げ工程」に最適な編集ソフトといえます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 料金 | 完全無料 |

| 主な用途 | 動画編集/BGM・字幕・エフェクトの追加 |

| 公式サイト | CapCut |

AI動画の活用シーン【用途・目的別】

AIを活用した動画制作は、多様な分野で導入が進んでいます。短尺動画からビジネス用途まで、活用シーンは日々広がっています。

以下では、具体的な活用場面ごとにAI動画制作がどのように役立つかを解説します。

TikTok・YouTube ShortsなどSNS投稿に利用する

ショート動画系SNSでは、視聴者の興味を短時間で引きつけるテンポの良さと継続的な投稿頻度が重要です。

AIを活用すれば台本からナレーション、画像、編集までの作業を自動化できるため、日々の投稿を効率的に量産することが可能です。

たとえば、ランキング形式・雑学・感情系ストーリーなど短尺でも構成しやすいコンテンツはAIとの相性が抜群です。

生成した素材をそのままCapCutなどで編集すれば、1日数本の投稿も現実的になります。

さらに、A/Bテスト用のバリエーション動画も簡単に複製できるため、アルゴリズム攻略や伸びる企画の検証にも有効です。

営業資料・プレゼン動画の作成に活用する

営業現場や社内外プレゼンにおいてもAI動画は効果的に活用できます。

紙の資料やスライドに比べ、動画は情報を視覚・聴覚で伝えられるため説得力や印象に残る力が大きくなります。

たとえば、Gemini Advanceで提案構成を作成し、画像や図解をStable Diffusionで可視化、ナレーションをVOICEBOXで挿入することで、短時間で魅力的なプレゼン動画が完成します。

文字では伝わりにくい商品の魅力や利用シーンの再現なども動画であれば明確に伝えることができ、オンライン営業との相性も抜群です。

学習・解説動画の作成に活用する

教育分野でも、AIを活用した動画制作が注目されています。

特に図解や事例を交えたわかりやすい解説動画は、テキストだけでは理解が難しい内容を視覚的に伝えるのに適しています。

台本やスライド調の構成をAIに任せることで、講師自身の負担を軽減しつつ一定品質の動画を量産することが可能です。

また、ナレーションの自動生成や画像付きの構成は、eラーニング・社内研修・学習塾コンテンツなど多様な用途に対応します。

繰り返し使う汎用教材やFAQの動画化にも適しており、教育現場や業務マニュアルのDXにも貢献します。

広告・販促コンテンツに活用する

AI動画は商品のプロモーションやキャンペーン告知など、広告・販促分野でも活用価値が高まっています。

視覚的に印象づけやすい動画は、SNS広告やLP(ランディングページ)との相性が非常に良好です。

たとえば、製品の使用シーンをStable Diffusionでビジュアル化し、特徴を簡潔に伝えるナレーションを加えれば数分以内の訴求力のある動画が完成します。

Runwayを活用すれば画像に動きも加えられ、静止画だけでは得られない没入感も演出できます。

また、複数パターンのクリエイティブを高速で作り分けられるため、ABテストやターゲット別配信にも対応しやすく、少人数のマーケティングチームでも成果を出しやすくなります。

AI動画制作を成功させるポイント

AIを使えば動画制作のハードルは確かに下がりますが、成果につなげるためにはいくつかのコツと注意点を押さえておく必要があります。

ここでは、よくあるつまずきポイントや失敗例を防ぐための実践的なアドバイスを紹介します。

ポイント1】プロンプトは短く・具体的にする

AIに指示を出す際は、文章ではなく「短く・具体的なキーワード」を使うのが基本です。

たとえば画像生成の場合、「美しい女性が山を背景に走っている」という文章よりも、woman, mountain, runningのように単語を列挙する形式の方が正確な出力が得られます。

また、抽象的な表現(例:かっこいい・すごい・ふんわりなど)は避け、色・構図・感情などの具体的要素に置き換えることで、出力の再現性が高まります。

台本作成でも同様に、「ランキング動画/5項目/カジュアルな口調」など、目的とスタイルを明示することで意図通りの文章を得やすくなります。

ポイント2】著作権・商用利用・個人情報に注意する

AIツールを使って生成したコンテンツであっても、著作権や利用規約には十分な注意が必要です。

たとえば、画像生成AIで他人のキャラクターや実在ブランドに類似した素材を使用した場合、著作権侵害や商標権の問題につながる恐れがあります。

また、生成AIに個人情報や企業機密を入力するのは厳禁です。一部のサービスでは入力された内容が学習データに使われる場合があるため、意図しない情報漏えいのリスクがあります。

商用利用を前提とする場合は、各ツールのライセンス条件や利用制限を必ず確認しましょう。特に無料プランと有料プランでは、出力物の利用範囲が異なるケースが多いため注意が必要です。

ポイント3】場合によっては有料プランに切り替える

多くのAIツールは、無料プランと有料プランの両方を提供しています。

まずは無料版から試して使用感を確かめるのが基本ですが、頻繁に動画を制作する場合やクオリティにこだわる場合は、有料プランの導入を検討する価値があります。

たとえば、midjourneyの無料版では画像生成回数に制限がありますが、有料プランにすれば高解像度出力や高速処理が可能になります。

RunwayやGemini Advanceも、無料トライアルを活用してから有料版へ移行するユーザーが多い傾向です。

動画の用途が趣味レベルであれば無料ツールでも十分ですが、商用利用やSNSでの継続的な発信を目指すなら、有料機能を使うことで制作効率や品質を大きく向上させられます。

AIを活用して動画制作を効率化しよう

AIを使った動画制作は、もはや一部のクリエイターだけのものではありません。

台本作成・音声生成・画像生成・動画編集といった各工程をAIに任せることで、誰でも短時間で高品質な動画を作れる時代になりました。

本記事で紹介したツールや制作フローを活用すれば、SNS投稿、ビジネス利用、教育、広告など、さまざまな目的に合わせて動画コンテンツを自在に展開できます。

まずは1本、AIを使った動画を試作してみるところから始めてみましょう。