予備試験に出題される民法は、最も身近な法律であると同時に他の法律の基礎とも言える法律です。

その出題範囲は条文にして1,000を超える程の広範囲となっており、判例なども含めると膨大な量であるため受験生にとって悩みの種になりがちです。

そこでこの記事では予備試験の民法について、他の科目と比較して難しいと言われている理由や論文式試験の勉強方法、短答式試験のコツなどを解説していきます。

司法試験・予備試験の民法で問われる内容・重要性

民法とは、人と人が利害関係により争った場合にそれを法律的にどちらが正しいのか論証するものです。

短答式試験でも論文式試験でもこれは変わらず、当事者の立場に立って法的にどう裁くのかを考える必要があります。

そして具体的には「条文」と「判例」が問われます。

条文に関しては覚えていればそれだけで解ききれる問題もありますが、判例は条文とセットで正誤を判断する問題になっているため両方覚えていないと解くことは難しくなっています。

また、論文式試験では条文と判例が頭に入った状態で問題文に示された状況を加味して論点を導き出し、結論を導く必要があります。

そのため短答式試験とは違い、論理的に分析できる力や論証の書き方なども合わせて問われることになります。

司法試験・予備試験での民法の重要性

予備試験には各分野ごとの足切りラインが存在しないため、民法が0点でも合格基準的には合格する可能性があります。

しかし、実際はそう上手くはいきません。

なぜなら民法は他の法律の基礎であり、民法を理解・暗記していないと解けない他の分野が出てきてしまうからです。

民法の条文が非常に多くなっているのもこれが原因で、民法は様々な分野に精通する科目になっているのです。

つまり、民法の重要性は非常に高く疎かにしたり、捨てることはできません。

司法試験・予備試験の民法が難しいと言われる理由

理由1】試験範囲がとにかく広い

冒頭でも少し触れましたが、民法が難しいと言われる最大の理由は出題範囲がとにかく広いことです。

民法は覚えなければならない条文だけでも1,050条あり、それだけでも難関だと言えます。

さらにこの条文は1つ1つが独立しているわけではなく、民法の中でも他の条文の基盤になっているなどの関りがあるため、覚えた条文をただ吐き出すだけでは点数に繋がらないことも難点の1つになっています。

また予備試験の中で「民法の中でこの分野が頻出」というパターンがあまりないため、全体的にカバーすることと民法試験の解き方を身に着ける必要があります。

さらに判例に関しても、最高裁判所民事判例集といった民集と呼ばれるものに収録されている内容から出題されることがあり覚えることが非常に多くなっています。

理由2】試験範囲が広すぎて勉強法が確立しにくい

試験範囲がこれだけ広いと、民法の中の各分野ごとに参考書を用意して勉強する必要が出てきます。

そうすると参考書によって勉強方法が異なっていたり論文式試験の回答方法に違いがあったりすることがあります。

何かを勉強するときは参考書をしぼって繰り返し解くことが推奨されますが、なかなか簡単に1つの参考書に絞れないのが予備試験の民法です。

民法の短答式試験のおすすめ勉強法

勉強法1】まずは条文を読み覚える

短答式試験では条文を覚えていれば得点できる問題が出題されることがあります。

さらに条文は短答式試験のみではなく論文式試験でも必要になってくる知識のため、全ての問題を解くための根幹だと認識してください。

条文の効果的な覚え方としてはインプットとアウトプットを繰り返す方法が挙げられます。

【条文を読み、ある程度覚える→その範囲の短答式試験の過去問を解く】を繰り返し続けましょう。

また暗記は短期間で多くの反復練習を行うことが効果的だと言われています。

時間に融通が利く人は、長い期間だらだらと勉強するのではなく期限を決めて出来る限りの反復練習をしましょう。

勉強法2】司法試験の民法問題を解いてみる

司法試験と予備試験は問題形式が非常に似ており、出題範囲もほとんど同じになっています。

そこで、予備試験の過去問をやりつくしさらに練習量を増やしたいという方は司法試験の過去問で練習しましょう。

これによって、予備試験後の勉強も捗るようになります。

民法の論文式試験の勉強法

勉強法1】とにかく条文を引く癖を身に着ける

論文式試験でも基礎になるのは条文です。

そのため過去問を解いている時や参考書で勉強している時、分からない問題・条文が出てきたらすぐに六法で条文を引くようにしましょう。

これを続けることによって条文の知識を忘れにくくなりさらに短答式試験の勉強にも繋がります。

また民法は問題文の状況を条文にそのまま当てはめることで回答できる問題が出題されることもあります。

この場合「どんな条件(要件)を満たすとどんな効果があるのか」を意識して覚えることが重要です。

勉強法2】とにかく答案を作成して練習する

論文式試験は普通の人が体験した事のない形式の試験だと言えます。

つまり、答案の書き方から学んでいく必要があるのです。

これに最も効果的なのはとにかく答案を作成して練習することです。

有名な論証などをある程度覚えることができたら、アウトプットを意識して勉強を進めましょう。

この際、解答をすぐ見るのではなく参考書の答案構成方法を確認しながら自力で解答しきることが重要です。

その後模範解答と自分の答案のどこがずれているのかをよく復習し、論証のやり方を身に着けていきましょう。

勉強法3】過去問を重点的に活用する

予備試験は非常に難しい試験のため、練習量を増やすために予想問題集や類似問題集などがよく売られています。

しかし最も重要な問題集は過去問であるということを忘れず、「反復しすぎて全て暗記してしまうかも」ぐらいの意識で取り組むことが重要です。

その他の問題集は過去問の後に始めても遅くはないはずです。

司法試験・予備試験の民法対策でNGの勉強法

NGの勉強法1】インプットにこだわってしまう

民法はその非常に広い試験範囲から暗記量が非常に多く、インプットを優先してしまう人がいます。

しかし前述したように重要なのはアウトプットで、ある程度のインプットが終わったらすぐにアウトプットをする必要があります。

この方が暗記のスピードも上がりますし、問題に慣れることもできます。

NGの勉強法2】参考書を手広くやりすぎる

民法は出題範囲が広いため各分野ごとに参考書を買う必要があると解説しましたが、それをやりすぎてしまうと効率の悪い勉強法になってしまいます。

1冊で複数の分野をカバーしボリュームも十分だと判断できる場合は他の参考書を何冊も購入する必要はありませんし、問題集も予備試験と司法試験の過去問があるため、多く購入する必要はありません。

あくまで広い出題範囲に対応するために複数の参考書が必要なだけで、参考書はなるべく最低限に絞って勉強を進めるようにしましょう。

NGの勉強法3】隙間時間を無駄にしている

民法は勉強量が鍵を握る分野になります。特に条文は何度も暗記しては何度も忘れるという状況を繰り返すことになるでしょう。

そこで、隙間時間に条文を暗記しようと勉強している人とそうでない人とでは大きな差が生まれます。

がっつり勉強することは出来ませんが、隙間時間は条文の確認や過去問の反復練習など出来ることを繰り返し行うようにしましょう。

司法試験・予備試験の学習スケジュール

| 期間 | ポイント | やるべき試験対策 |

|---|---|---|

| 学習スタート~12月(年内) | インプットのほか、いち早く論文の答案を書く練習をする | ・基礎となる法的知識のインプット ・論文の書き方の基礎を学ぶ ・短答の過去問対策もスタート |

| 1月~4月 | アウトプット重視で過去問、演習問題を繰り返す | ・論文の過去問、問題演習 ・短答の過去問対策のボリュームを増やす |

| 5月~7月(短答直前) | 短答重視で過去問に取り組む | ・短答式の過去問、問題演習を繰り返す ・予備校の公開模試に挑戦・論文の学習もスタート |

| 7月~9月(論文直前) | 論文問題の総復習 | ・予備校の新作答練をチェック、模擬試験を受験 ・法律実務基礎科目・選択科目も対策 |

| 9月~1月(口述直前) | 口述式の範囲の知識を固める | ・予備校の口述模試を受験 ・来年の司法試験のために論文の知識も続けて学ぶ |

司法試験・予備試験の学習スケジュールは、1年単位で考えましょう。

期限を設定し、実現できるスケジュールを立てることが重要です。

ただし、以上のスケジュールは一例となります。

合格までに試験範囲を網羅できれば、どんなスケジュールでも構いません。

自分の環境やライフスタイルにあった学習スケジュールを立ててください。

司法試験・予備試験の民法対策におすすめの参考書3選

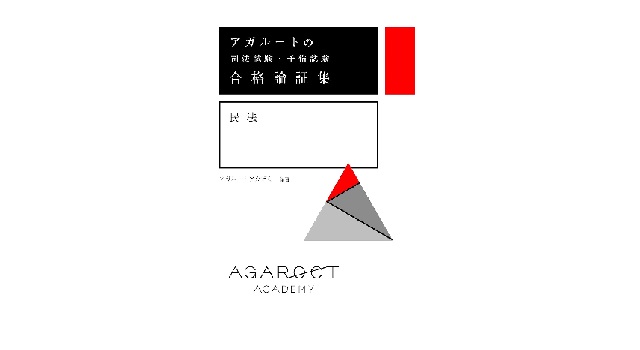

アガルートの司法試験・予備試験 合格論証集 民法

アガルートの司法試験予備試験対策が学べる1冊です。

司法試験・予備試験本試験に向けて、論文式試験の高得点、答案作成時間の大幅短縮におすすめ。

論証集の内容は、工藤北斗講師をはじめとしたアガルートアカデミーの講師陣が書き下ろしました。

判例・通説も詳しく、正確な記述に自信があります。

| 出版社 | サンクチュアリ出版 |

|---|---|

| 出版日 | 2019/7/20 |

| 参考価格 | 2,860円 |

| 購入はこちら | Amazonで購入する |

伊藤真の試験対策講座シリーズ 民法 第2版

伊藤塾塾長の伊藤真が作成した参考書で、司法試験予備試験対策のうち民法に特化しています。

試験対策の問題も豊富で、効率よく学習が進められるでしょう。

押さえておきたい民法の基礎知識から学習がスタートできます。

| 出版社 | 弘文堂 |

|---|---|

| 出版日 | 2020/4/16 |

| 参考価格 | 3,080円 |

| 購入はこちら | Amazonで購入する |

2024年版 司法試験&予備試験 完全整理択一六法 民法

司法試験・司法試験予備試験の短答式および論文式試験対策がまとまった参考書です。

必要な条文・判例・過去問の情報を網羅しました。

図表・判例索引などを用いた見やすいテキストは、効率的な学習ができます。

ポイント解説や全体構造の紹介をすることで、全体的に読みやすいテキストです。

| 出版社 | 東京リーガルマインド |

|---|---|

| 出版日 | 2023/11/4 |

| 参考価格 | 3,630円 |

| 購入はこちら | Amazonで購入する |

司法試験・予備試験の民法は時間を確保して効率よく対策すべし

今回この記事では予備試験の民法について、他の科目と比較して難しいと言われている理由・論文式試験の勉強方法・短答式試験のコツなどを解説してきました。

予備試験における民法の試験は人と人が争う際の法的な論証を問われる内容となっており、条文や判例を駆使して正誤を判断したり、筋の通った結論を導く必要があります。

そして民法は他の法律の基礎になっているため、足切りラインはありませんが捨てたり疎かにすることは出来ません。

また民法が難しいと言われる理由については、試験範囲がとても広いことや各分野から満遍なく出題されることが挙げられていました。

効果的な勉強法についてはまず条文をアウトプットを意識しながら固め、判例を暗記し、条文を常に引きながら論証の練習をすることが重要です。

予備試験は合格率4%と非常に難関であるため、対策スクールなども検討しながら無駄のない勉強で合格を目指して下さい。