司法試験予備試験とは、法科大学院を修了しなくても司法試験の受験資格を得られる制度として、多くの受験生が利用している試験です。

法科大学院ルートの場合、通学に経済的・時間的な負担がありますが、司法試験予備試験ルートであれば通学や学費の負担を減らせるメリットがあります。

しかし、司法試験予備試験は司法試験と同等もしくはそれ以上に難易度が高いとされており、合格するのは容易ではありません。

今回は、司法試験予備試験の勉強のポイントや流れなどについてご紹介します。

- 司法試験予備試験とは?【仕組みをわかりやすく解説】

- 司法試験予備試験の勉強法

- 論文の「型」の取得方法

- 司法試験予備試験に1年(最短)で合格するためのスケジュール・勉強の手順

- 司法試験予備試験で勉強が必要な科目一覧

- 司法試験予備試験対策におすすめの勉強の順番

- 司法試験予備試験に合格するために必要な勉強時間

- 司法試験予備試験は独学で合格できる?

- 司法試験予備試験の勉強を始めるために整理したいポイント

- 司法試験予備試験の勉強を効率よく進めるなら予備校がおすすめ

- 司法試験予備試験の勉強法をマスターして効率よく合格を勝ちとろう

司法試験予備試験とは?【仕組みをわかりやすく解説】

司法試験予備試験は、司法試験の受験資格を得るための試験です。

司法試験予備試験ルートとも呼ばれており、弁護士や検察官、裁判官になるには司法試験予備試験に合格したのちに司法試験を受験する必要があります。

司法試験の受験資格を得るには、司法試験予備試験ルートのほかに法科大学院ルートがあるのも特徴です。

法科大学院ルートの場合、法科大学院の課程を修了するか、修了見込みに到達した上で司法試験を受験しなければならないため、2~3年程度かかります。

司法試験予備試験ルートであれば法科大学院を卒業する必要がないため、高校生の合格者を輩出しているのも特徴です。

合格の難易度は司法試験と同等以上

司法試験予備試験は、司法試験の受験資格を得るための試験ですが、難易度は司法試験と同等もしくはそれ以上ともいわれています。

司法試験の合格率が40%程度あるのに対し、司法試験予備試験の合格率は3~4%と低く、合格率の低さは難易度が高いといわれる理由の1つです。

一方で、司法試験本試験の方が出題される問題が長く、より高度な法律の理解・解釈が求められることから、司法試験本試験の方が難しいという意見もあります。

実際の合格率を見ると、令和5年の試験では受験者数13,225人に対し、最終合格者数は479人であったため、合格率は約3.6%となりました。

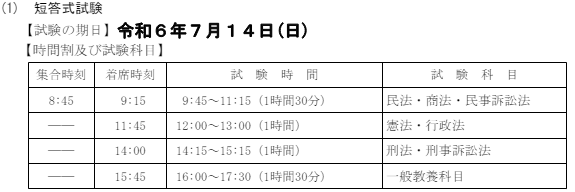

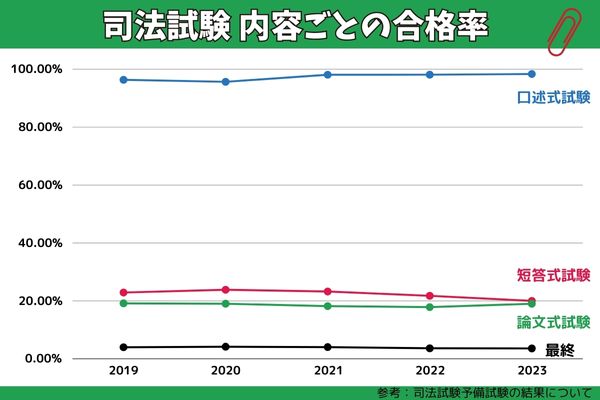

司法試験予備試験は「短答式」「論文式」「口述」の3つの試験がありますが、それぞれの合格率は以下の通りです。

| 試験内容 | 受験者数 (採点対象者) |

合格者数 | 合格率 | 合格点/満点 | 合格者の平均点 |

|---|---|---|---|---|---|

| 短答式試験 | 13,225人 | 2,685人 | 約20.3% | 168点/270点満点 | 約183点 |

| 論文式試験 | 2,544人 | 487人 | 約19.1% | 245点/500点満点 | 約202点 |

| 口述試験(最終結果) | 487人 | 479人 | 約98,4% | 119点/126点満点 | 不明 |

※参考:法務省「令和5年司法試験予備試験短答式試験結果」

短答式・論文式の対策に注力するのが、合格のポイントとなります。

司法試験予備試験の勉強法

司法試験の勉強法について、具体的に紹介します。

基本的には司法試験の勉強は、短答試験よりも論文試験の対策を重視しましょう。ただ問題数をこなすだけでは知識は定着しません。

勉強の方法を見極め、試験合格を目的に効率よく対策してください。スケジュール通りに勉強できない日があったら、1週間のうちに学習を補填するといった努力も必要です。

勉強法1】暗記カードを作る

講義を受けた後に暗記カードを作りましょう。

章に出てきた暗記箇所をカードにし、記憶に定着させる方法です。

定義や規範は、暗記カードにすることで覚えやすくなります。

ほかにも、講義で学習した論点ごとにカードを作り、知識を蓄えてください。

暗記箇所はカードを作って覚える、といった勉強法がおすすめできます。

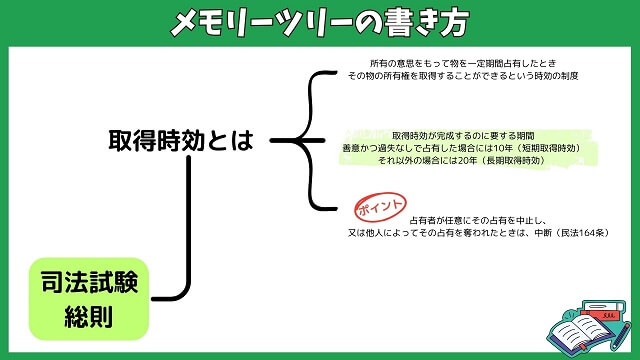

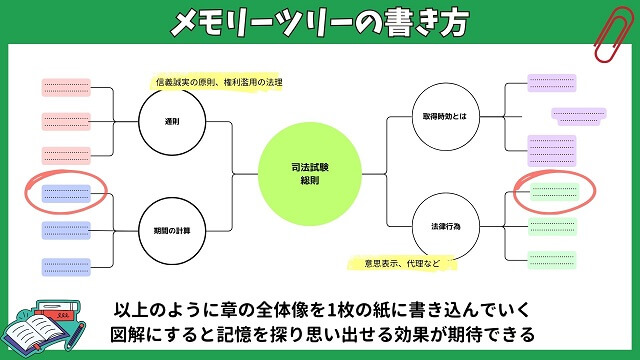

勉強法2】メモリーツリーを書く

メモリーツリーとは、学習した内容を関連付けながら木の形に描いていくものです。

司法試験の勉強は、1章で1枚のメモリーツリーを作りましょう。

章を2~3度ほどしっかり読み込み、どのようなメモリーツリーを作るのか計画します。

はじめにテーマを中心に書き、周囲に節、節の下に本文を書いてください。

その後、節と本文を章に合わせて増やし、全体的な書き込みを進めます。

書き終わったら線でつなぎ、章の階層を一目でわかるような図解にしましょう。

それぞれの章・節・本文を一枚の紙にまとめることで、目で見て理解しやすくなります。

勉強法3】短答過去問は一冊3周を目安に対策する

短答過去問対策の学習は、一冊の問題集を3周ほど周回しましょう。

ここで注意したいことは、問題集のボリュームです。

10年以上の問題がまとまっている過去問を何度も周回しようとすると、非常に時間がかかります。

問題量が多すぎる場合は、1周するだけでも始めに勉強した内容を忘れてしまう可能性があるでしょう。

1年の過去問を20問として計算すると、10年で200問の過去問の数です。

予備試験7科目すべてなら、1400問ほどの過去問になるでしょう。

ただ数をこなすだけでは、無駄な時間が過ぎるうえに知識は定着しません。

一冊の問題集を3周ほど解くことで効率よくインプットでき、短答対策がうまくいきます。

勉強法4】模試(答練)を受ける

予備試験の一般教養対策として、模試(答練)を受けることをおすすめします。

予備試験短答の一般教養は、40問の問題から20問を選択します。

模試(答練)を受けて、問題を取捨選択する訓練をしましょう。

どのような問題があるのかチェックし時間配分を決めてください。

最終的に自分の得意分野が何かわかればベストです。

問題の時間配分や自己分析などのコツは答練で養えるので、有効活用しましょう。

勉強法5】論文対策を重視する

司法試験合格のためには、論文対策を最重視しましょう。

論文対策を丁寧にすることで、同時に短答の勉強も深まります。

知識を効率よく定着させるためにも、論文対策に重点を置くことがおすすめです。

確かに、短答試験に受からなければ、司法試験の最終試験までには進めません。

しかし、最終試験に進んだ時点から論文対策をスタートしても遅いのです。

論文の「型」の取得方法

方法1】マーカーで接続詞を分かりやすくする

ブロックに分解するときは、マーカーで直接書き込んでもいいでしょう。

模範解答をコピーし、書き込んで順番を確かめる方法がおすすめです。

マーカーで接続詞に印をつけることで、接続詞の定番の形や役割が分かりやすくなります。

解答例の構造を分析して、ベストとなる論文の「型」を見つけましょう。

方法2】「IRAC」(アイラック)を身につける

法律論文の型には、「IRAC」(アイラック)というものがあります。

- Issue(問題)=どんな問題か

- Rules(法規範)=関連する法規範は?

- Application(適用)=法規範に問題の事実を当てはめて適用するとどうなるか?

- Conclusion(結論)=結論はどうなるか?

IRAC(アイラック)に当てはめて論文

法律論文の学び始めは、以上の型を身につけましょう。

IRAC(アイラック)に当てはめて論文を書く癖をつければ、基礎的な能力が高められます。

司法試験の論文回答の型としても、IRAC(アイラック)は広く浸透しています。

方法3】憲法論文の型を身につける

憲法の論文には、解答の型があります。

型に沿って論文を作成すれば、模範から大きくずれることが防げるでしょう。

- 権利の保障 =○○する自由が制約されている など

- 権利の制限=保障されると考えられる法的根拠・権利の制限が正当化されるか・審査基準の設定

- あてはめ =目的審査は法令の1条をヒントに考える

- 結論=よって(問題となる法令部分)は、憲法~条に反し違憲である など

以上が、憲法論文の解答の型です。

憲法のうち人権分野の問題が出たら、以上の型を思い出してください。

型通りに解答することで、憲法論文の正答率がアップします。

司法試験予備試験に1年(最短)で合格するためのスケジュール・勉強の手順

司法試験予備試験は、膨大な範囲の試験対策を行わなければなりません。

短期間での合格を目指したいのであれば、司法試験予備試験までの大まかなスケジュール感を理解しておくことをおすすめします。

| 時期 | 学習の段階 | 学習の内容 |

|---|---|---|

| 年内(7月~12月) | 試験科目全体を見据えて基礎を固めていく段階 | 勉強に着手する科目の取捨選択 論文式試験の論点の読み解き方・書き方を身につける |

| 年明け・翌年(1月~5月) | インプットだけでなくアウトプットにも力を入れる | 短答式・論文式・試験の過去問に着手 反復学習でミスを減らす |

| 司法試験予備試験直前期(6月~7月) | 試験本番に向けた学習の大詰め | 模擬試験に挑戦する 試験科目全体の総復習を行う 短答式は過去問でアウトプット学習を繰り返す |

| 短答式試験終了後(7月~9月) | 論文式試験に備える | 論文式試験の答練を行う 法律科目全体を再度確認学習する 口述式試験の対策をする 余裕があれば司法試験本試験の過去問を解く |

学習のペースが掴みやすくなり、試験本番までの具体的な計画が立てやすくなるでしょう。

ここからは、司法試験予備試験に1年(最短)で合格するための学習スケジュールと勉強の順番について解説します。

年内(7月~12月)の勉強スケジュール

試験受験に向けて勉強に着手する年内(7月~12月)頃の勉強スケジュール、勉強の順番は、まず試験科目全体を見据えて基礎を固めていく段階です。

勉強に着手する科目の取捨選択や基本的な知識、試験本番の解答の手順や問題の読み解き方など、ベースを固めるところから始めましょう。

Step1】基礎知識のインプットから始める

まずは、法律の基礎知識についてのインプットから始めましょう。

法律科目ごとに全体像を体系的に学んだり、知識として必要な法律の論点を整理し、試験範囲を大まかに把握しておくことが大切です。

基礎知識のインプットをまったく行わず、過去問や模試などのアウトプットに着手しても、基礎が理解できていないとスムーズに学習が進められません。

もちろんアウトプットは重要ですが、勉強をスタートする際は最低限基礎知識を身につけておく必要があります。

Step2】法律基礎7科目の学習を一通り行う

司法試験予備試験の対策では、膨大な試験科目の対策を行わなければなりません。

法律科目の学習を始めるときは、まず法律基礎7科目の学習を一通り行うことから着手しましょう。

法律基礎科目とは、法律の基本にあたる7種類の科目(憲法、行政法、民法、商法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法に関する分野の科目)のことです。

司法試験・司法試験予備試験ともに必ず出題されるため、配点も高く、選択科目(専門科目)よりも先に学習を進めておく必要があります。

Step3】論文式試験の論点の読み解き方・書き方を身につける

司法試験予備試験対策の勉強で法律知識のインプットと同様に重要になるのは、論文式試験の答練です。

短答式試験では基本的に法律知識のインプットが重要となりますが、論文式試験では論点の読解力や解答の書き方などの訓練も必要になります。

論文式試験の過去問や答練を始める前に、まずは論点の解釈方法や解答の書き方、基本的な論述方法について身に付けておくと良いでしょう。

年明け・翌年(1月~5月)の勉強スケジュール

年明け・翌年(1月~5月)頃になると、ある程度のインプットを終えて、日々の机に向かうスケジュール感にも慣れてくる時期です。

この時期以降は、インプットだけでなくアウトプットにも力を入れると良いでしょう。

ここからは、年明け・翌年(1月~5月)頃に着手しておきたい学習内容や勉強スケジュールについて解説します。

Step1】短答式・論文式・試験の過去問に着手する

年明け以降は、司法試験予備試験本番に向けて実践型式に慣れておくことが大切です。

短答式・論文式など、それぞれの試験の過去問に着手すると良いでしょう。短答式は自己採点が可能ですが、論文式試験は論点の読解方法などを含めて自己採点が難しい傾向にあります。

可能であれば、通信講座や予備校の論文式答練講座などを受講して、プロの講師による添削を受けるのもおすすめです。

Step2】反復学習でミスを減らす

過去問や答練を行う際、重要なのは自分の苦手科目や問題の傾向を掴むことです。

そこで、年明け以降に過去問や答練などの実践訓練を積む際、1度解いて終わるのではなく繰り返し何度も解いて、反復学習を行いましょう。

反復学習を行うことで、自分がどこで躓いているのか、繰り返しミスをしている問題はないかが見えてきます。

反復学習で見えてきた弱点をカバーするために再度インプットをし直すなど、試験で間違いやすいポイントをカバーしていきましょう。

司法試験予備試験直前期(6月~7月)の勉強スケジュール

司法試験予備試験の直前期は、いよいよ試験本番に向けた学習の大詰めに差し掛かるタイミングです。

試験直前期になったら、以下のポイントを意識して学習を進めましょう。

Step1】模擬試験に挑戦する

司法試験予備試験の直前期には、さまざまな予備校やスクールで模擬試験が受けられるようになるため、積極的にチャレンジしましょう。

受講生向けの模擬試験だけでなく、受講していない人でも模擬試験の受験料を支払えば挑戦できるものもあるため、独学の人や他の予備校生にもおすすめです。

予備校の模擬試験では、合格者の模擬試験成績を基にした比較や受験生の成績から算出した合格推定点、弱点分析など、さまざまなデータを取得することができます。

また、模擬試験によっては、躓きやすいポイントを後日解説してくれる場合もあるので、試験直前期の最終確認に最適です。

Step2】試験科目全体の総復習を行う

試験直前期には、試験科目全体の総復習を行うことも大切です。

アウトプットに終始していると、インプットから時間が経ってしまうため、頻出テーマ以外の出題に対応することが難しくなります。

そこで、再度試験科目全体を総ざらいしておけば、頻出テーマ以外の出題にも対応できるように備えられるでしょう。

模擬試験を受けることも大切ですが、試験科目全体を再度見直しておくことで「あと数点」が確実に取れる力が身につきます。

Step3】短答式は過去問でアウトプット学習を繰り返す

司法試験予備試験の短答式試験は、制限時間との闘いでもあります。

そのため、過去問などでアウトプット学習を繰り返し行い、スピーディーに問題を読み解いて解答する習慣を身に付けておくことが大切です。

法律基本7科目に関しては、1科目あたり30分の試験時間内に10~15問を解かなければなりません。

つまり、1問あたり2~3分で出題意図を読み解いて正確に解答する必要があります。

試験本番の解答スピードに慣れるためにも、直前期はとくに解答時間を意識したトレーニングを積みましょう。

司法試験予備試験直前期(6月~7月)の勉強スケジュール

司法試験予備試験は、短答式試験に合格した人のみが論文式試験を受験できる仕組みです。

例年の試験日程では、7月頃に短答式試験が実施され、8月初旬に合格発表、9月初旬に論文式試験が実施される傾向にあります。

ここからは、短答式試験終了後(7月~9月)頃にしておきたい勉強や、次の試験に向けた対策方法について解説します。

Step1】論文式試験の答練を行う

司法試験予備試験の短答式試験が終わったら、合格発表を待つ間から論文式試験の答練に着手しましょう。

合格発表を待っていると、論文式試験までに約1か月の猶予しかありません。一方で、短答式試験終了後すぐに答練を始めれば、約2か月かけて対策を行うことができます。

論文式試験の答練は、自身で解答を書くことに加え、合格者の解答例を読み込むことも大切です。

また、予備校や通信講座で講師に添削してもらうのも良いでしょう。

予備校や通信講座の中には、論文式試験の答練ができる単科コースが受講できる場合もあるので、活用してみるのもおすすめです。

Step2】法律科目全体を再度確認学習する

司法試験予備試験の短答式試験が終わったら、論文式試験対策を行いつつ、法律科目全体の見直しも進めましょう。

司法試験予備試験はあくまで通過点であり、その先の司法試験本試験を見据えた学習が必要になります。

苦手科目の総復習を含め、司法試験本番に備えておさらいをしておくことが大切です。

Step3】口述式試験の対策をする

司法試験予備試験の論文式試験突破後には、口述式試験があります。口述式試験は禁忌次項に抵触しないかぎり、ほとんどの人が合格できる試験です。

しかし、ある程度口述式試験の出題傾向を把握するためにも、対策はしておいた方が良いでしょう。

口述式試験は、面接に近い試験形態のため、筆記試験ではありません。試験官の問いに答える形で論証を行う必要があるため、刑事・民事訴訟の実務レベルの知識が問われます。

Step4】余裕があれば司法試験本試験の過去問を解く

司法試験予備試験の短答式試験を終えたら、論文式試験や口述式試験の対策が優先となります。

ある程度余裕がある場合には、司法試験本試験の過去問に挑戦しておくのもおすすめです。

ただし、司法試験本試験を受験するのは、翌年の夏頃になるため、司法試験予備試験の口述式試験の合格発表を待ってからでも遅くはありません。

時間を有効活用したい場合や、論文式・口述式試験の方が得意な場合などは、本試験を見据えた対策に着手すると良いでしょう。

司法試験予備試験で勉強が必要な科目一覧

司法試験予備試験は、法律に関する知識があるかどうかを判別する試験です。

弁護士や検察官になりたい方は、「司法試験」を受ける必要があります。

司法試験の受験資格を得るには「司法試験予備試験に合格」するか、「法科大学院を修了」のどちらかの条件を満たす必要があるのです。

法科大学院を修了するには、法学部を卒業してからさらに法科大学院に合格し、卒業しなければなりません。

一方で司法試験予備試験は、年齢制限が無いため誰でも受験可能な試験となっています。

法学部を卒業していない方や、現在高校生で最短ルートで弁護士や検察官になりたい方は、司法試験予備試験の合格を目指しましょう。

科目1】短答式試験

司法試験予備試験の短答式試験は◯か✕かのマーク式で答える試験で、法律科目と一般教養科目の合計8科目・270点満点で出題されます。

令和5年の試験では、以下の科目と配点となっていました。

- 憲法(30点満点)

- 行政法(30点満点)

- 民法(30点満点)

- 商法(30点満点)

- 民事訴訟法(30点満点)

- 刑法(30点満点)

- 刑事訴訟法(30点満点)

- 一般教養科目(60点満点)

科目数が多いため覚えることが多く、出題数も合計で100問前後あります。

記述式では無いとはいえ、スピード感を持って解かなければならないことから合格率も低くなっています。

科目2】論文式試験

論文式試験は試験用の六法が貸与され、文章で回答する試験です。

法律基本7科目・法律実務基礎科目・選択科目から、合計10科目・各50点満点で出題されます。

- 法律基本7科目:憲法・行政法・民法・商法・民事訴訟法・刑法・刑事訴訟法

- 法律実務基礎科目:民事実務・刑事実務

- 選択科目から1科目:倒産法・租税法・経済法・知的財産法・労働法・環境法・国際関係法

選択科目は、上記の7科目から1つ選んで回答します。

論文式試験では文章を素早く読み、正しい回答を導かなくてはなりません。

満点の約半分が合格点となってはいるものの、合格率は20%前後ですから難しい試験となっています。

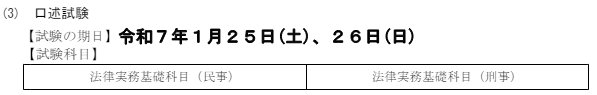

科目3】口述試験

口述試験は面接形式で回答する試験です。

試験では民事実務や刑事実務の知識が問われますが、受験者は満点に近い点数を取っており合格率も高くなっています。

配点は各科目6点満点となっており、2科目合計で126点満点です。

司法試験予備試験対策におすすめの勉強の順番

「憲法→民法→刑法」の順で勉強することは、司法試験予備試験の対策としては必ずしも適切ではないということを解説しました。

初めは全体を把握し、各科目に関連する内容を意識して勉強すると効率よくインプットできます。

1つを完璧に勉強するのではなく、それぞれの科目の繋がりを意識して広く浅く学習していくことが合格への近道です。

一般的な勉強の順番

一般的に法律の勉強は憲法から始まり、次に民法・刑法の順で勉強します。

これは、憲法が法律の上に存在するため最上位から順に学習するという意味があります。

しかし司法試験予備試験対策の勉強においてはこの順番が必ずしも正しいとは言えません。

憲法は法律の上位に位置するという特性から抽象的な規定が多く、最初に取り掛かると理解が難しい傾向にあります。

試験対策として効率の良い順番を確認し、最短での合格を目指していきましょう。

おすすめの勉強の順番

結論から述べると、司法試験予備試験の受験者におすすめの勉強順は「民法→商法→民事訴訟法→刑法→刑事訴訟法→憲法→行政法」です。

商法や民事訴訟法は民法がベースになっているため、1番初めに学ぶべきは民法です。

民法は分量が多く覚えるのが大変ですが、民法を身につければ他の民事系科目の理解の手助けになります。

民法を一通り学習できたら次は商法や民事訴訟法を勉強しましょう。

商法の中では会社法に関する出題が多いため、特に会社法を中心に勉強すると効率が良いです。

民事系科目の学習が終われば、続いて刑法の学習をしましょう。

刑事訴訟法は刑法の知識をもとにして刑罰の規定についての知識が問われるため、刑法の学習を終えてから取り掛かりましょう。

民事法・刑事法を一通り勉強したら最後に憲法と行政法を勉強することがおすすめです。

憲法に関する問題は民法や刑法の事例の中で憲法に基づいて解決を目指すという展開がされます。

そのため刑法・民法を理解した上で勉強すると理解がスムーズになります。

憲法には人権分野と統治分野がありますが、試験に主題されるのは人権分野が主となるためまずは人権分野から勉強することがおすすめです。

司法試験予備試験に合格するために必要な勉強時間

司法試験予備試験に合格するために必要な勉強時間は、2,000〜10,000時間と幅広いのが特徴です。

法律に関する知識がなく、一から勉強をする場合は10,000時間程度の勉強時間の確保が必要になります。

一方で、法律の知識がある人や法律関係の仕事をしている人は勉強時間が短く済む場合もあるのです。

合格するためには、アウトプットとインプットを繰り返し学習を進めていくため、効率よく学習が進められると学習時間の長さは関係ありません。

どのくらいの期間で合格したいかを明確にして、スケジュール管理を徹底しましょう。

司法試験予備試験は独学で合格できる?

司法試験予備試験の難易度は非常に高く、独学で合格することはかなり難しいでしょう。

司法試験予備試験は、法科大学を卒業していない場合でも、試験に合格すると司法試験の受験資格が得られることから受験を検討する人が多いのが特徴です。

また、法科大学院を卒業するために必要となる費用や時間も削減できるメリットがあります。

しかし、司法試験予備試験に独学で勉強して合格できるのは、法律関係に詳しい人や法律関係の仕事に携わっている人が多数です。

法律関係に詳しくない人や初めて試験を受験する人は、試験内容を把握することは難易度が高いため、独学での勉強はおすすめできません。

司法試験予備試験の勉強を始めるために整理したいポイント

ポイント1】学習環境は整備されているか

学習環境の整備は司法試験予備試験の勉強を始めるにあたって重要な要素の1つです。

司法試験予備試験は簡単に合格できる試験ではないため、集中して勉強できる環境を整えましょう。

自宅が一番勉強が捗るという方は自宅で、そうでない方は自習室やカフェなど自分にあった学習場所を使用することをおすすめします。

ポイント2】学習時間は確保できているか

司法試験予備試験に合格するために必要な学習時間は3,000~8,000時間と言われています。

十分な学習時間を確保できなければ合格することはできません。

サラリーマンなど忙しい方は通勤時間や朝の出社前の時間を利用するなど勉強時間を捻出するように努めましょう。

平日に時間が取れない方は休日に長めに勉強するなどして勉強時間を確保するなどの工夫が必要です。

ポイント3】教材は用意されているか

司法試験予備試験を勉強するにあたって予備校や通信講座を使用しない方は教材の準備が必要です。

教材の1つとして司法試験用の六法全書を購入することをおすすめします。

科目毎に参考書や問題集も市販されているため、自分に合った教材を探して揃えるようにしましょう。

また教材選びの際は最新の法令に即したものを選ばないと法改正により内容が変わっている恐れがあるため注意が必要です。

ポイント4】スケジュールは作成しているか

司法試験予備試験の合格には前述の通り短くても3,000時間は勉強が必要です。

そのためスケジュールをしっかりと立ててから勉強を始めることが重要となります。

1日何時間勉強してどのくらいの期間勉強するのか・どのような順番で勉強するのかなど事前に計画を練ってから勉強することで効率良く合格を目指せます。

司法試験予備試験の勉強を効率よく進めるなら予備校がおすすめ

独学で勉強する場合、理解が難しい内容があった場合でも自分で解決しなければなりません。

司法試験予備試験の勉強は暗記だけと思われがちですが、実は法律の知識を持って論理的に考える力も要求されます。

また試験には論文式問題もあり、独学で知識を丸暗記するだけでは対応が難しいです。

しかし予備校では講師に疑問点を質問できるため勉強効率が上がります。

さらに論文の対策や添削を受けることもできるため、独学より確実な得点力を付けられることが期待できます。

質の高い教材を使用できる

独学の場合自分で勉強に使う教材を選んで購入しなければなりません。

しかし司法試験予備試験にはさまざまな教材がありどれが優れているか自分で判断するのは難しいと思います。

一方予備校では長年のノウハウを蓄積した質の高い教材を使用することができます。

どの教材を使用するかは合格を左右する重要な要素の1つです。

教材選びに悩んでいる方や時間をかけたくない方は予備校に通うことを検討しましょう。

司法試験予備試験の勉強法をマスターして効率よく合格を勝ちとろう

この記事では、司法試験予備試験に合格するためのポイントなどをおさらいしました。

司法試験予備試験に合格するのは簡単ではありませんが、例え不合格となってしまった場合も、予備試験の学習に真剣に取り組むことで、その後の司法試験の合格可能性が高くなります。

早い段階で法曹の道を目指すことを決めたかたは、まずは司法試験予備試験の対策を本気で取り組むことが大切です。