「社労士の資格は働きながらでも取得できるの?」

「社労士試験合格は働きながらだと何年かかる?」と気になる人も多いはずです。

社労士試験の合格率は令和6年度において6.9%と国家資格の中でも低く、難易度の高い試験です。

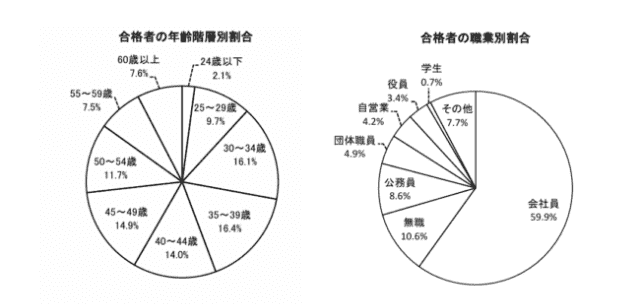

しかし、合格者の職業別割合を見ると会社員の割合が60%程度を占めていることから、働きながら合格することは可能です。

今回は働きながら社労士試験に合格するためのポイントや社労士試験の受験倍率や合格率など詳しく紹介します。

働きながら社労士試験に合格するためのコツ5選

社会人として働きながら社労士試験に合格するためのコツには、全科目勉強して基準点をクリアすることや、モチベーションの維持があります。

コツ1】科目ごとの基準点をクリアできるように勉強する

社労士試験は全科目で一定の合格ラインを超えなければ、一部の得意科目のみで高得点をとっても合格できません。

科目ごとに基準点が決まっているので、クリアできるように全科目をカバーできる学習をしましょう。

とくに「労働管理その他の労務に関する一般常識」「社会保険に関する一般常識」あたりは難易度が高いとされているので、理解度がほかの科目とばらつかないように意識して勉強する必要があります。

コツ2】モチベーションを維持する

先述の通り、社会人として働きながら社労士試験に合格するのに1年間は必要ですが、その間にモチベーションを維持できるかが大事になってきます。

モチベーションが維持できないと勉強に身が入らず、その結果何年も社労士になれない状況が続いてしまうかもしれません。

モチベーションを保つには、同じ目的を持つ仲間がいることが重要だと言われています。

SNSなどで自分と同じように社会人として働きながら社労士を目指している人達と繋がれば、刺激にもなりますし、辛い時には励まし合って勉強を続けやすくなるでしょう。

コツ3】スキマ時間を活用する

社労士試験の勉強をしたくても仕事が忙しく時間がとれない社会人は、スキマ時間を活用することをおすすめします。

自宅から職場までの移動時間を勉強時間に回したり、休憩時間の半分を勉強にあてるなど、毎日少しでも時間を確保することが大切です。

社会人の場合、平日に十分な勉強時間を確保するのは難しいので、いかにスキマ時間を活用できるかが社労士試験に合格する鍵になっていきます。

コツ4】法改正の情報を把握する

社労士試験の試験内容は法改正によって毎年変更されるため注意が必要です。

試験の出題対象になる法改正情報は社労士試験の官報公示時点で施行されている内容です。

法改正のあった部分が試験で問われるケースもあるため、合格するにはつねに最新の法改正の情報をキャッチしなければいけません。

とくに国民年金法や厚生年金保険法などが法改正の多い科目であり、最新のテキストを使うなどの工夫が必要です。

通信講座や予備校などでは最新情報を発信しているのでおすすめです。

コツ5】過去問対策に力を入れる

社労士試験は過去問対策を重点的におこない、基礎知識を強化して効率的に知識を習得しましょう。

- 過去10年分の問題を解く

- テキスト→過去問→テキストの往復学習をする

以上の演習形式で過去問を勉強し、本番の出題形式を覚えてあらじめ慣れておくことも重要です。

気をつけたいこととして過去問の対策は法改正をチェックし、最新情報を理解しておくことが前提です。

働きながら社労士試験に合格するための勉強方法

働きながら社労士試験に合格するための勉強方法と、それぞれのメリット・デメリットについて紹介します。

勉強方法1】通信講座で勉強をする

専門家がカリキュラムを組んでくれる

モチベーションも維持しやすい

社会人として働きながら社労士を目指す方に一番おすすめの勉強方法が通信講座で社労士試験の勉強をすることです。

スキマ時間や夜間も勉強できるので、どのようなライフスタイルの方でも勉強しやすく、専門家がカリキュラムを組んでくれるので効率よく勉強できます。

独学の場合と比べてお金がかかり、費用が年間で数万〜数十万円かかることが難点ですが、働きながら社労士を目指している方でしたら自己投資として価値のある金額と言えるのではないでしょうか。

大手通信講座のアガルートを例にすると、毎年全国平均の5倍ほどの合格率を誇り、最短で合格できるカリキュラムを組んでくれるので、効率よく合格を目指したい方におすすめです。

勉強方法2】予備校に通う

すぐに質問して問題を解消できる

モチベーションも維持しやすい

受講時間の融通はつけにくい

社労士の予備校に通うことも、働きながら社労士を目指す方におすすめと言えます。

社労士の予備校に通うメリットは、通信講座と同じく効率よく勉強できるところと、対面での講座になるので、分からないところがあればすぐに質問して問題を解消できるところです。

また、同じ講座を受ける人と仲良くなれば、お互いに刺激し合ってモチベーションも維持できます。

ただし、時間の融通はつけにくいので、ある程度自分の時間が確保できる方におすすめの勉強法になります。

社労士試験は働きながら合格している人が多い

| 年度 | 合格率 | 受験者数(人) | 合格者数(人) |

|---|---|---|---|

| 令和6年度 | 6.9% | 43,174 | 2,974 |

| 令和5年度 | 6.4% | 42,741 | 2720 |

| 令和4年度 | 5.3% | 40,633 | 2,134 |

| 令和3年度 | 7.9% | 37,306 | 2,937 |

| 令和2年度 | 6.4% | 34,845 | 2,237 |

| 令和元年度 | 6.6% | 38,428 | 2,525 |

| 平成30年度 | 6.3% | 38,427 | 2,413 |

| 平成29年度 | 6.8% | 38,685 | 2,613 |

| 平成28年度 | 4.4% | 39,972 | 1,770 |

| 平成27年度 | 2.6% | 40,712 | 1,051 |

| 平成26年度 | 9.3% | 44,546 | 4,156 |

| 平成25年度 | 5.4% | 49,292 | 2,666 |

参照:過去10年の推移と合格者の年齢階層別・職業別・男女別割合

厚生労働省のデータによると、社労士試験の合格率は例年6~7%で推移していることから、どの高い国家試験として知られています。

難易度が高い理由としては試験範囲が広く、全ての科目において一定の合格ラインを超える必要がある点、さらに相対評価であり合格ラインが変動している点なども挙げられます。

参照:過去10年の推移と合格者の年齢階層別・職業別・男女別割合

また上記の表からも分かるように、働き盛りの25歳~59歳で社労士試験の受験者が多くを占めており、かつ会社員・公務員・自営業・団体職員・役員の割合が高いことから合格者は働きながら受験しているケースが多いとわかります。

後でも紹介しますが、そもそも社労士試験の受験資格を得るには大学で必要な単位を修めるか、3年以上の実務経験を積む必要があります。

上記の表でとくに30代以降の合格者が多いことを見ると20代までは受験資格を得るための勉強や実務に充てる人が多く、30代で受験する人が多いと推測されます。

さらに40代の割合が多いことを見ると、30代で合格できなかった人や実務で資格が必要になった人が挑戦していると考えられます。

以上のことから、社労士試験は合格率は低いものの、働きながらでも十分合格できる資格といえるでしょう。

社労士試験の受験資格とは

社労士になるには社労士試験に合格しなければいけません。

社労士試験は誰でも受験できるわけではなく、受験資格があります。

受験資格については幅広いため、社会保険労務士試験オフィシャルサイトをチェックしておくといいでしょう。

ここでは、社労士試験の受験資格についていくつかご紹介します。

大学の一般教養課程を修了する

社労士試験の受験資格にはまず、一定の学歴を満たす必要があります。

- 大学の一般課程修了または卒業

- 大学(短期大学以外)で卒業要件の62単位以上を修得

- 大学(短期大学以外)の一般教養科目36単位以上および専門教育科目などの単位を合わせて卒業要件単位(48単位以上)を修得

- 厚生労働大臣が認可した学校卒業または所定の課程を修了

- 専門職大学卒業または前期課程を修了

短大もしくは高等専門学校を卒業する

社労士試験の受験資格は短大もしくは高等専門学校卒業でも満たせます。

- 短期大学卒業

- 専門職短期大学卒業

- 修業年限が2年以上で課程修了に必要な授業時間数が1,700時間(62単位)以上の専修学校の専門課程の修了

- 高等専門学校(5年制)卒業

- 全国社会保険労務士会連合会で個別の受験資格審査によって短期大学卒業と同等以上の学力を有すると認められた者

3年以上の実務経験を積む

社労士の受験資格は学歴の要件を満たさない場合でも、以下の実務経験を3年以上積むことで資格を得ることが出来ます。

- 労働組合の専従役員または従業員

- 日本郵政公社・年金公社などの役員または従業員

- 社労士法人・弁護士法人での業務補助

- 一般企業の人事労務担当など

- 自衛官

勤務時間が一定基準に満たない場合には受験資格から除外されるケースがあるため注意が必要です。

もし自身の業務経験が受験資格を満たしているか気になる場合、全国社会保険労務士会連合会試験センターに問い合わせてみることをおすすめします。

資格取得後は実務経験・事務指定講習・登録が必要

社労士試験に合格した後、社会保険労務士名簿に登録するためには2年以上の実務経験または事務指定講習の修了が必要です。

参考:全国社会保険労務士会連合会|社労士の登録申請について(オンライン申請)

実務経験では雇用保険・健康保険・厚生年金保険の被保険者資格取得届・喪失届に関する業務や健康保険・厚生年金保険の被保険者報酬月額算定基礎届・月額変更届に関する業務など、労働社会保険関連の法令に基づく業務に従事した期間を指します。

また実務経験がない場合、事務指定講習を受講する必要があります。

講習は4ヶ月間の通信教育と4日間の対面指導から構成されています。

さらに登録完了から証票発行には2~3週間程度かかることがあり、入会予定の都道府県によっては提出する書類が異なるので事前に確認する必要があります。

登録免許税は30,000円・手数料30,000円・その他社労士会への入会金・年会費が必要です。

社労士試験について

ここでは、社労士試験について詳しく紹介します。

最新の2025年度(第57回)の社労士試験の試験概要についてまとめました。

| 試験日 | 8月24日 |

|---|---|

| 試験申込受付期間 | 4月14日~5月31日 |

| 合格発表日 | 10月1日 |

| 受験手数料 | 15,000円 |

社労士試験の合格基準点は選択式試験及び択一式試験のそれぞれの総得点とそれぞれの科目ごとに定める相対評価となります。

各成績のいずれかが合格基準点に達しない場合は不合格となるため、まんべんなく学習する必要があります。

なお合格基準点は毎年変動し、合格発表日に公表されます。

社労士試験の試験科目

| 試験科目 | 選択式 計8科目(配点) | 択一式 計7科目(配点) |

|---|---|---|

| 労働基準法及び労働安全衛生法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 労働者災害補償保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 雇用保険法(労働保険の保険料の徴収等に関する法律を含む。) | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 労務管理その他の労働に関する一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 社会保険に関する一般常識 | 1問(5点) | 10問(10点 |

| 健康保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 厚生年金保険法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 国民年金法 | 1問(5点) | 10問(10点) |

| 合計 | 8問(40点) | 70問(70点) |

社労士試験合格に必要な勉強時間は800~1,000時間程度

社労士試験合格に必要な勉強時間は一般的に約800〜1,000時間と言われています。

社労士と同じく難関資格の行政書士や司法書士は約3,000時間必要と言われているので、難関資格の中では少ないように思われますが、多忙な社会人にとって大変なことには変わりありません。

仮に半年で社労士試験に受かるためには、1日約5時間ほどの勉強を毎日しなければならず、多忙な社会人には難しいと思われます。

働きながら社労士になるのであれば、自分の生活に合わせて効率よく勉強することが重要です。

働きながらでも社労士試験合格を目指せる

今回は働きながら社労士試験に合格するためのポイントや社労士試験の実情などについて紹介してきました。

社労士試験に合格している人のほとんどが社会人なので、働きながらでも社労士になることはできます。

社労士試験は毎年合格率10%を下回るほど難しいので、独学で勉強すると何年もかかってしまう可能性があります。

働きながら社労士になるための勉強をするには、独学よりも効率が良く、融通が利きやすい通信講座を受けることがおすすめです。

一般的に社労士になるために必要な勉強時間は約800〜1,000時間と言われているので、1年間のスケジュールで勉強すると効率よく進められます。

モチベーションの維持を大事にしたり、スキマ時間を活用することは、社会人として働きながら社労士に合格する大きな助けになります。

講座-e1755575471480.png)