かつて「転職」といえば、会社を辞める決意を固めてから本格的に動き出すものでした。

しかし最近では、「すぐに辞めるつもりはないが、なんとなく求人を見ている」「キャリアの可能性を広げるために話を聞いている」といった“ゆるい転職活動”をする人が増えています。

特に20〜30代の若手を中心に広がるこの動きは、「ゆる転職」や「なんとなく転職」と呼ばれ、新たなキャリア探索のスタイルとして注目されています。

| 求人数 | おすすめの対象年代・属性 |

|---|---|

| 20 万件以上※2025年12月時点 | 20代~30代・未経験・第二新卒等 |

| サポート内容 | 年収アップ実績 |

| 応募書類・面接対策サポート,転職活動の手続き代行,スカウトサービスなど | 平均アップ額 約90万円※2023年8月~12月のdoda利用者のうち、年収アップが転職で実現した人の平均額 |

-

求人数が業界トップクラス

-

キャリアアドバイザーによる最適な求人の提案

-

面接確約オファーがもらえる

ゆる転職とは何か?

ガチの転職活動とは異なる「情報収集型の動き」

ゆる転職とは、「今すぐに転職するつもりはないが、情報収集をしている状態」を指します。

履歴書の提出や選考応募といった本格的なアクションには踏み出さず、転職サイトで求人を見たり気になる企業の話を聞いたりするなど、キャリアに関するゆるやかな探求を意味します。

あくまで主導権は自分にあり、選考のプレッシャーも少ないため、気軽に動きやすい点が特徴です。

こうした「ゆるい」動きが可能になった背景には、企業側の採用スタンスの変化もあります。

従来のような“即戦力の早期入社”だけでなく、将来的な関係構築や情報提供を目的としたカジュアル面談やスカウトメッセージが増えたことで求職者側も心理的ハードルが下がり、「とりあえず話を聞いてみる」姿勢が一般化しています。

「今すぐ辞めたいわけじゃない」が転職を意識する心理

ゆる転職をする人の多くは現職に明確な不満があるわけではありません。

「激務すぎて限界」「人間関係が破綻している」などの明確な理由ではなく、「このままでいいのか」「もっと自分に合った環境があるかもしれない」といった漠然とした気持ちが、情報収集やキャリアの模索という行動に表れます。

また、SNSやYouTube、キャリア系メディアなどで「転職で人生が変わった」「年収が2倍に上がった」といった体験談が可視化されている現代では、自分も同じような変化が可能なのではという期待が生まれやすくなっています。

現状に致命的な不満がなくても、他の選択肢を考える心理的ハードルが格段に下がっているのが、ゆる転職の広がりを支える要因のひとつです。

ゆる転職に関するアンケート調査

■アンケートの調査概要

調査対象:会社員として働く22歳〜29歳の男女365名

調査時期:2025年7月4日~2025年7月8日

調査地域:全国

Q1.現在、今の職場からの転職を意識してますか?また、それはいつからですか?

| 項目 | 人数(人) | % |

|---|---|---|

| 入社前から | 36人 | 9.9% |

| 入社後~半年以内から | 53人 | 14.5% |

| 入社後半年~1年以内から | 38人 | 10.4% |

| 入社後1年以降から | 49人 | 13.4% |

| 今は考えてはいないが、以前に転職を考えたことがある | 71人 | 19.5% |

| 今も以前も転職を考えたことはない | 118人 | 32.3% |

| 全体 | 365人 | 100.0% |

Q2.具体的に現在おこなっている活動はどれですか?

| 項目 | 人数(人) | % |

|---|---|---|

| 求人サイトの公開情報の閲覧 | 66回答 | 37.5% |

| 資格取得・業界研究など | 69回答 | 39.2% |

| 求人サイト・転職エージェントへの登録 | 80回答 | 45.5% |

| 実際に書類送付や面談実施をしている | 34回答 | 19.3% |

| 特に何もしていない | 34回答 | 19.3% |

| 全体 | ー(回答者 176人・複数回答あり) | ー※複数回答 |

※Q1のうち、現在も転職意欲があると回答した方176人を対象にアンケートを実施

※複数回答あり

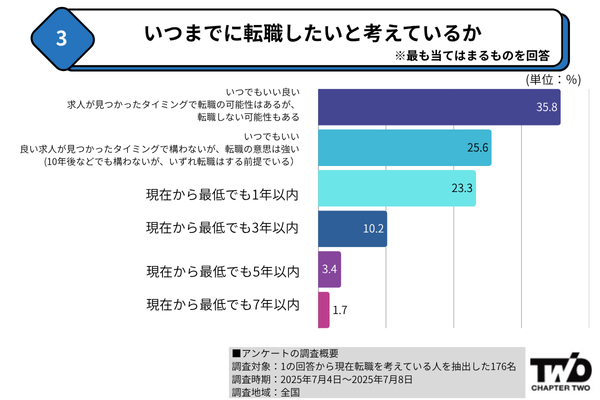

Q3.いつまでに転職したいと考えているか

| 項目 | 人数(人) | % |

|---|---|---|

| いつでもいい/良い求人が見つかったタイミングで良いが、転職意思は強い | 45人 | 25.6% |

| いつでもいい/良い求人が見つかったタイミングで転職の可能性はあるが、転職しない可能性もある | 63人 | 35.8% |

| 現在から最低でも1年以内に転職したい | 41人 | 23.3% |

| 現在から最低でも3年以内に転職したい | 18人 | 10.2% |

| 現在から最低でも5年以内に転職したい | 6人 | 3.4% |

| 現在から最低でも7年以内に転職したい | 3人 | 1.7% |

| 全体 | 176人 | 100.0% |

※Q1のうち、現在も転職意欲があると回答した方176人を対象にアンケートを実施

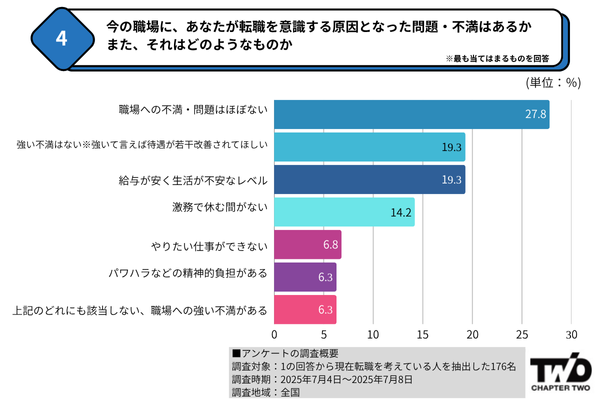

Q4.今の職場に、あなたが転職を意識する原因となった問題・不満はあるか

| 項目 | 人数(人) | % |

|---|---|---|

| 職場への不満・問題はほぼない | 49 | 27.8 |

| 改善して欲しい要素はあるが、強い不満はない | 34 | 19.3 |

| 激務で休む間がない | 25 | 14.2 |

| 給与が安く生活が不安なレベル | 34 | 19.3 |

| パワハラや、職場の人間関係による精神的負担がある | 11 | 6.3 |

| やりたい仕事ができない | 12 | 6.8 |

| 上記のどれにも該当しない、職場への強い不満がある | 11 | 6.3 |

| 全体 | 176人 | 100.0% |

※Q1のうち、現在も転職意欲があると回答した方176人を対象にアンケートを実施

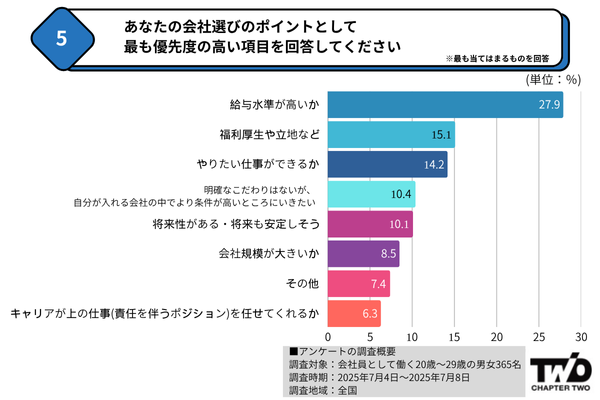

Q5.あなたの会社選びのポイントとして、最も優先度の高いものは?

| 項目 | 人数(人) | % |

|---|---|---|

| やりたい仕事ができるか | 52 | 14.2 |

| 給与水準が高いか | 102 | 27.9 |

| 会社規模が大きいか | 31 | 8.5 |

| キャリアが上の仕事(責任を伴うポジション)を任せてくれるか | 23 | 6.3 |

| 将来性がある・将来も安定しそう | 37 | 10.1 |

| 福利厚生や立地など | 55 | 15.1 |

| 明確なこだわりはないが、より条件が高いところが望ましい | 38 | 10.4 |

| その他 | 27 | 7.4 |

| 全体 | 365人 | 100.0% |

若手世代にゆる転職活動が広がる背景

若手世代にゆる転職活動が広がる主な要因は、企業選択やキャリアに対する根本的な考え方の変化が挙げられます。

上記のデータで見ると、2022年卒の大卒世代は46.1%が会社選びで優先する指標に「自分のやりたい仕事(職種)ができる会社」を挙げています。

一方で、2026年卒では上記指標の回答者は25.2%まで下がっており、仕事内容や職種にこだわらない学生が増えていることが分かります。

現在の学生は自己実現や長期的なキャリア形成よりも短期的な条件・メリットを重視する傾向が強まっており、そうした中で他社の条件を見比べて「損をしたくない」と考える層が増えていると考えられます。

若手世代にゆる転職活動の実態

ゆる転職というスタイルは特に20代〜30代前半の若手世代を中心に広がっています。

その背景には「1社に定年まで勤めるのが当たり前」という価値観の崩壊や、雇用の流動化、個人主導のキャリア形成の浸透があります。

終身雇用に依存せず、自分のスキルや経験をベースに職場を選ぶ意識が強まり、転職自体が特別な出来事ではなくなりつつあります。

また、企業の採用アプローチも変化しています。

従来の「ガチの転職者」を狙うだけでなく「情報収集段階の層」との接点を重視する動きが広がっており、若手層はその流れのなかでごく自然にゆるく転職活動に触れる環境に置かれています。

こうした市場全体の変化が、若手の間でゆる転職が当たり前になる土壌を形成しています。

6割が入社前から転職を検討している現実

新卒入社直後や就活段階からすでに「転職」を視野に入れている若手も増えています。

近年の調査では20代の約6割が「入社前から転職を意識していた」と回答しており、終身雇用を前提としないキャリア観が広く浸透していることがわかります。

こうした傾向は企業側の信頼性低下や、働き方の多様化、SNSによる情報拡散の影響も大きく、就職先が「とりあえずの選択肢」に過ぎないケースも見られます。

結果として「合わなければ早めに見切る」「今後のために市場を見ておく」という合理的な判断が、ゆる転職という形で現れているのです。

転職サイトやエージェントを「気軽な利用」する方も増えている

かつての転職活動は「退職を決めてから動く」「周囲に知られないよう慎重に進める」といったスタイルが主流でしたが、現在はもっとライトにサービスを利用する傾向が広がっています。

転職サイトへの登録やエージェントとの面談を「情報収集」や「市場感を知る手段」として活用する若手も多く、実際に応募や選考に進まないケースも珍しくありません。

企業側もこうした傾向に合わせ、カジュアル面談やSNSでのスカウト機能を強化しています。

転職サービスの敷居が下がったことで、「とりあえず話を聞いてみる」といったゆるやかな接点が増加し、結果として「いつのまにか転職につながった」というケースも見られます。

キャリアは1社に縛られない時代へ

かつては「1社で長く働くこと」が安定とされてきましたが、現在は転職や副業、フリーランスなど多様な働き方が一般化し、キャリアを1社に委ねる価値観は大きく変化しています。

とくにZ世代・ミレニアル世代においては「会社に依存せず、自分でキャリアを選び取る」という意識が強く、情報収集や転職準備を通じて常に選択肢を持ち続ける動きが当たり前になっています。

また、企業の寿命が短くなり、終身雇用の前提が崩れたことで、「会社が守ってくれる」という期待は薄れました。

このような背景から、将来の選択肢を確保する手段として、ゆるやかな転職活動を継続的に行うことが、自己防衛の一環としても捉えられています。

ゆる転職で早期からキャリアを見据えた動きができる

ゆる転職の最大のメリットは、「転職するかどうか」を急いで決める必要がない点です。

求人情報や企業文化に触れることで、将来的にどのような環境や働き方が自分に合うかを見極める助けになります。

また、今の自分に不足しているスキルや経験を把握する機会にもつながり、結果として「今の職場で何を伸ばすか」を逆算的に考えられるようになります。

転職を急がず、キャリアの解像度を高めていくスタンスが実現できるのがゆる転職の大きな利点です。

現職への不満が強まりすぎる危険性も

一方で、ゆる転職には「現職への不満が増幅されやすい」というリスクも存在します。

特に他社の魅力的な条件や職場環境に触れることで、今の職場の短所が際立って見えてしまうことがあります。

実際には転職先でも何らかの課題は存在するにもかかわらず、現職のネガティブ面ばかりに意識が向いてしまい感情的な判断を下してしまうケースも少なくありません。

情報収集の過程では、冷静な視点を保ち続けることが重要です。

ゆる転職中にやっておくべきこと

ゆる転職の期間をただの「なんとなく情報収集」に留めてしまうと、せっかくのチャンスを無為にしてしまいます。

この期間を活かして、転職するかどうかにかかわらず、自身のキャリアや市場価値を見直すことが重要です。

特に、転職の有無にかかわらず今後の選択肢を広げる行動に注力することで、「今の職場に残る」と判断したとしても、納得感のあるキャリア形成が可能になります。

自己分析やキャリア棚卸しを深めておく

転職期間は自分のスキルや志向を見直す好機です。

日々の業務では気づかない自分の強みや弱み、興味の方向性を言語化しておくことで、いざ転職を本格的に考える段階になったときにも迷いが少なくなります。

たとえば、過去のプロジェクトや評価された経験を棚卸しすることで、自身の市場価値や適性分野が見えてきます。

これは現職でのキャリアパスの見直しにも役立ち、結果的に「転職しない」という選択肢にも説得力が生まれます。

転職市場の「相場感」を把握しておく

ゆる転職の段階では具体的な応募や面接に進む前に、転職市場の相場感を把握しておくことが重要です。

たとえば、自分の職種・年齢・経験でどの程度の求人があるのか、年収レンジはどの水準かといった情報をつかむことで、現実的な選択肢や目標が見えてきます。

エージェントからのスカウト内容や、求人サイトでの検索結果、SNSでのキャリア発信なども有効な情報源となります。

こうした相場感を知ることで、転職の判断を焦らず冷静に行えるようになります。

カジュアル面談やキャリア相談の活用

ゆる転職の特徴の一つが「今すぐの応募」を前提としないカジュアル面談の活用です。

企業側も採用広報の一環としてカジュアル面談を実施しており、求職者は選考に進まずとも企業情報やカルチャーを知ることができます。

また、転職エージェントやキャリア支援サービスが提供するキャリア面談も有効です。

自分では気づきにくい市場価値やキャリア課題を客観的に把握できるため、将来に向けた準備や戦略の立案に役立ちます。

企業側も「辞める前提」で関係性を考える時代

ゆる転職の浸透は企業にとっても従来の雇用観の見直しを迫る要因となっています。

終身雇用が前提ではなくなった現代において、社員が「いつかは辞める存在」であることを前提とした関係性の構築が求められています。

特に若手層は選択肢を持った状態で会社に所属しており、キャリアの軸が会社の枠を超えています。

企業は優秀な人材に「残る理由」を感じさせる施策を講じなければ、流出リスクを常に抱えることになります。

若手社員は「常に選択肢を持っている」前提に

現代の若手社員はキャリアの意思決定において「会社に残る」ことと「転職する」ことを常に比較検討しています。

転職サイトやSNS、キャリア相談サービスを通じて、日常的に他社の情報や求人にアクセスできる環境が整っているため、潜在的に複数の選択肢を持っている状態が当たり前になっています。

そのため企業側は、従業員が「会社に居続ける理由」を定期的に提供し続ける必要があります。

働きがいやキャリア成長の見える化、柔軟な異動機会など、本人の中長期的なビジョンとリンクするような仕組みづくりが求められています。

短期間でのリターンを示せる設計が重要

「ゆる転職」層にアプローチするには、長期的なキャリアパスよりも「半年~1年以内に得られる成長や報酬」といった短期的なメリットを明確に伝える必要があります。

なぜなら、彼らは現職を続けながらも魅力的な提案があれば動く可能性があるため、意思決定の材料として即効性のある情報を重視する傾向があるからです。

たとえば、入社直後から任されるミッション、1年以内のスキル取得支援、早期評価制度など、短期での成果や手応えが見える制度設計が求められます。

企業にとっては「長く勤めてもらう」ことより、「短期でも成果が出る仕組み」で惹きつける発想への転換が重要です。