試験合格を目指すには、通信講座や予備校の利用をおすすめしますが、土地家屋調査士の講座を開講しているところはたくさんあります。

そこで今回は土地家屋調査士試験におすすめの通信講座について紹介し、さらに試験合格のために重視すべきポイントを比較して解説します。

土地家屋調査士試験対策のおすすめ通信講座・予備校【比較5選】

こちらでは教材の分かりやすさ・合格実績・料金・口コミなどからおすすめの土地家屋調査士試験対策通信講座を2025年最新版ランキングにしました。

- 講座の料金

- 合格実績

- 教材・カリキュラム

- 学習サポート

| 料金(税込み) | 合格実績 | 教材・カリキュラム | サポート体制 | |

|---|---|---|---|---|

アガルート アガルート |

162,800円~ 492,800円 |

令和6年度63.64% |

|

|

東京法経学院 東京法経学院 |

152,600円~ 742,500円 |

令和6年度 75.5%(合格占有率) 合格者数505名中383名合格) |

講座専用の完全オリジナル教材 新作の予想問題を出題 |

|

LEC東京リーガルマインド LEC東京リーガルマインド |

308,000円~ 495,000円 |

非公開 | 丁寧にインプットを行うカリキュラム |

|

日建学院 日建学院 |

231,000円~ 451,000円 |

非公開 | 図形を多用し、Q&A方式で進む基礎力講義 独自のメソッドにより記憶に残る講義 |

特になし |

早稲田法科専門学院 早稲田法科専門学院 |

92,400円~ 352,000円 |

非公開 | 特筆点なし |

|

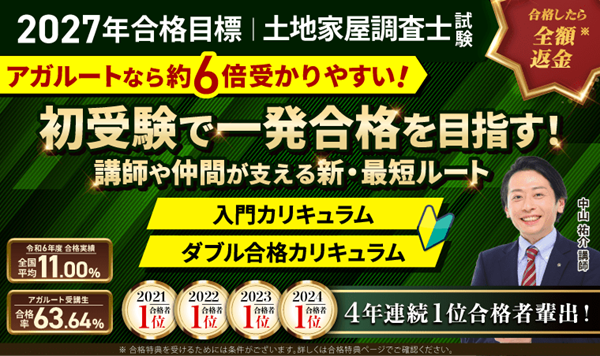

1位】アガルート 土地家屋調査士試験講座

| 受講料金 | 【2027年合格目標】

【2028年合格目標】

|

|---|---|

| 合格率 | 令和6年度合格63.64%(全国平均の約6倍) 合格者数273名 |

| キャンペーン・割引制度 |

|

| サポート内容 |

|

アガルート土地家屋調査士講座は初心者向けのプランが充実しており、テキストと映像講義を活用して短期間で集中した試験対策ができる通信講座です。

土地家屋調査士試験で全国1位の実績を誇る中山講師の講義をうけられ、 高度な知識に加え、中山式複素数計算などの最新テクニックも網羅した講義が特徴となっています。

学習経験者向けの講座も用意されており、学習進度に応じて中上級カリキュラムと上級カリキュラムの2つの選択肢があるため自分に適した講座を選べるのも魅力。

サポート面も充実しており、合計50回まで講師や有資格者に直接質問ができ、疑問を解消しながら合格を目指せるため挫折するリスクを減らせます。

費用がお得になる期間を利用して、効率よく学習をしていきましょう。

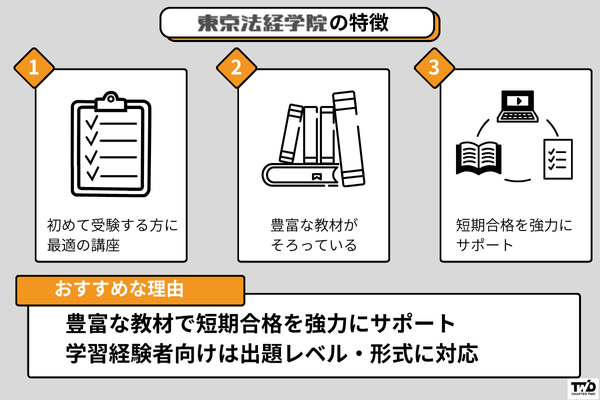

2位】東京法経学院 土地家屋調査士試験講座

| 受講料金 |

|

|---|---|

| 合格率 | 75.8%(令和6年度合格者505名中383名輩出) |

| キャンペーン・割引制度 | 合格者全額返金お祝い制度 |

| サポート内容 | 質問票やオンライン質問フォームでいつでも質問可能 |

東京法経学院土地家屋調査士講座は、1967年に設立された歴史ある予備校で、経験豊富な講師陣による指導が受けられます。

通学のみのコース、通信のみのコース、通学と通信を組み合わせたコースなど、さまざまな受講方法から選べるのも魅力。

合格実績については2024年度において土地家屋調査士の合格者505名のうち、383名が東京法経学院の受講生または教材利用者といった確かな実績を持っています。

教材は合格ノートや記述式攻略ノートを基に知識を深め、実力養成編と応用力養成編のアウトプットを通じて本番を意識した学習を実現しており、初学者でもスムーズに合格を目指すことができるでしょう。

ただし、オリジナル教材である「合格ノート」と「記述式攻略ノート」は、受講しなければ入手できないので注意が必要です。

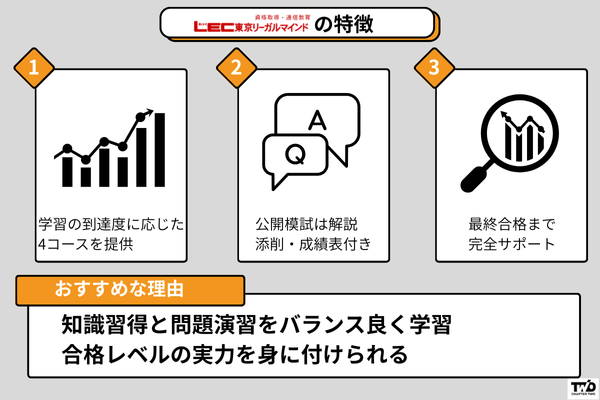

3位】LEC東京リーガルマインド 土地家屋調査士試験講座

| 受講料金【土地家屋調査士合格コース】 |

|

|---|---|

| 受講料金【土地家屋調査士&測量士補W合格コース】 |

|

| 合格率 | 75.8%(令和6年度合格者505名中383名輩出) |

| キャンペーン・割引制度 | 合格者全額返金お祝い制度 |

| サポート内容 | 質問票やオンライン質問フォームでいつでも質問可能 |

LECは大手の資格講座予備校であり、インプット(理論)とアウトプット(書式)の学習を交互に行うことで、両者の理解を均等に深め、効率的に習得できるカリキュラムが整っています。

通学制の体験談や口コミを基に毎年改良されている教材を使っており、初学者でもスムーズに理解できる解説が魅力です。

特に「はじめての土地家屋調査士講座」では、数学や作図、関数電卓、六法について優しく初歩から解説しているのが特徴です。

そのため、数学や図面作成が苦手な方でも土地家屋調査士の勉強に取り組みやすいでしょう。

またサポート面では学習を進める中で不明点があれば、「教えてチューター」という質問機能を使って受講中は何度でも質問ができます。

LEC東京リーガルマインド土地家屋調査士講座は、測量士補(土地家屋調査士試験午前の部免除資格)と同時に合格を目指せる講座も開講しているため、ダブルライセンスを目指す方におすすめです。

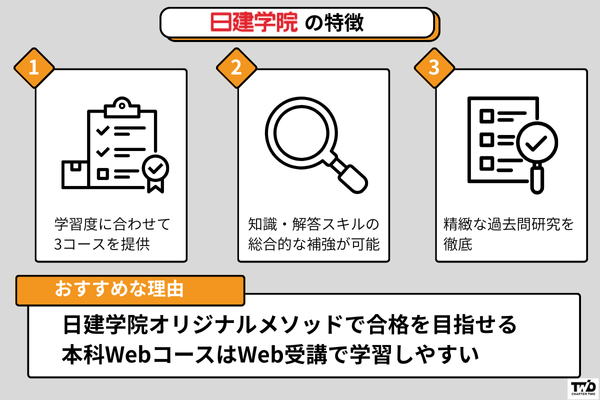

4位】日建学院 土地家屋調査士試験講座

| 受講料金 |

|

|---|---|

| 合格率 | 非公表 |

| キャンペーン・割引制度 | 非公表 |

| サポート内容 | 質問権を使った質問サポート |

日建学院の土地家屋調査士講座は、50年以上の実績を持つ通信講座です。

映像講義では「N-Method」と呼ばれる独自の講義手法を採用しており、カード形式で視覚と聴覚を同時に刺激して記憶の定着を促進するスタイルが特徴です。

約86回にわたる映像講義を中心になりますが、1回の講義は30分以内に収められているため集中力を維持しながら合格を目指せる点もおすすめポイント。

映像講義や教材の完成度の高さは実際にも企業や大学からも高く評価されており、国土交通省登録の法定講習などにも制作協力を行うほどです。

日建学院の土地家屋調査士講座を受講すれば、短期集中型の学習スタイルでスムーズに合格を目指すことができるでしょう。

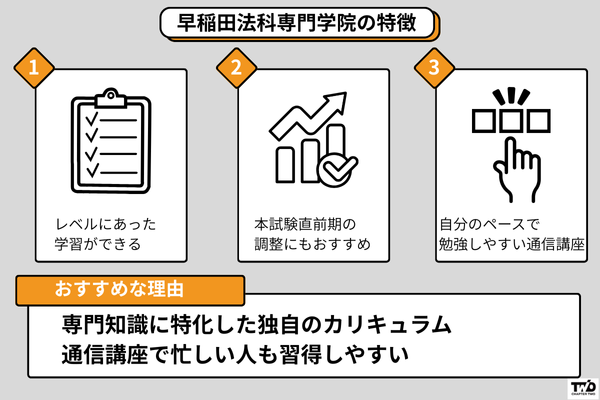

5位】早稲田法科専門学院 土地家屋調査士試験講座

| 受講料金 | 入門総合DVDコース:128,150円(税込) |

|---|---|

| 合格率 | 非公表 |

| キャンペーン・割引制度 | 非公表 |

| サポート内容 |

|

早稲田法科専門学院は土地家屋調査士・測量士補の試験対策指導を50年以上行っている経験豊富な予備校です。

特に記述問題対策の添削指導に重点を置いており、本試験レベルの熱心な指導を受けられます。

コースはテキストや問題集を用いて徹底的にインプット・アウトプットを行うコースやDVD付きで講師による解説を確認できるコースなどさまざま。

一部の講座ではベテラン講師による添削指導が受けられる課題がついてくるものもあります。

さらに、メールや質問券を通じた質問制度も整備されており、予約をすれば電話での質問もできるので安心です。

さらに 本試験の規定を満たす電卓や定規なども販売されているため、ツールを揃えたい初学者の方には特におすすめです。

土地家屋調査士試験対策の通信講座・予備校を条件ごとに比較

土地家屋調査士試験対策の通信講座を以下の条件でそれぞれ比較しました。

- 各校の講座料金

- 各校の合格実績

- 各校のサポート内容

各校の講座料金を比較

ここでは、初学者向けの最も基本的なコースの料金を基準に比較していきます。

| 会社名 | コース名 | 一般価格(税込み) |

|---|---|---|

アガルート |

2026年合格目標/一発合格カリキュラム |

|

東京法経学院 |

新・最短合格講座 | 304,500円 |

| LEC東京リーガルマインド |

土地家屋調査士合格コース | Webフォロー付き:319,000円~ |

日建学院 |

本科Webコース | 451,000円 |

| 早稲田法科専門学院 | 調査士総合Aパーフェクトコース | 352,000円 |

5社の通信制の土地家屋調査士試験対策講座の初心者コースを比較すると相場料金は大体30万~45万円で、最も低いのはアガルートのライト講座であり、最も高いのは日建学院になります。

アガルートのライトはフルと比べて講座数などが少ないことから、フルよりも価格が低く設定されています。

フルでは30万以上になりますが、期間限定のセールやキャンペーン、割引制度などを駆使すれば費用を抑えられるでしょう。

各校の合格実績を比較

ここでは、合格実績の高さとして、受講生全体の合格占有率で比較しています。

| 合格実績 | |

|---|---|

1位:東京法経学院 |

令和5年度 75.5%(合格占有率) 323名(合格者) |

2位:アガルートアカデミー |

令和6年度 アガルート受講生の合格率63.64%(合格占有率) |

| 3位:LEC東京リーガルマインド |

令和4年度29.3%(合格占有率) |

土地家屋調査士試験の合格率が最も高いのは東京法経学院で、令和5年度の合格占有率は75.5%となっています。

続いて優れた合格実績を持つのは4年連続1位合格者を輩出しているアガルートで、カリキュラム自体は申し分ないと言えます。

各校のサポート体制を比較

続いて、各社のサポート制度を見ていきましょう。

予備校と違い通信講座は基本的に1人での学習となるため、学習サポートの充実度はそれだけで合格に直結します。

アガルート |

|

|---|---|

東京法経学院 |

|

| LEC |

|

日建学院 |

|

| 早稲田法科専門学院 |

|

アガルートは豊富なサポートが売りの通信講座でもあり、他社と比べて圧倒的に充実した内容となっています。

特に定期カウンセリングは、予備校のように直接講師と相談することができ、学習スケジュールの計画や悩み相談で万全の対策をとることができます。

定期カウンセリングオプションをつけなくても無料の質問制度や月に1回の動画配信、全額返金制度が用意されています。

アガルートのカリキュラムであれば講師と2人3脚で試験合格を目指していけることでしょう。

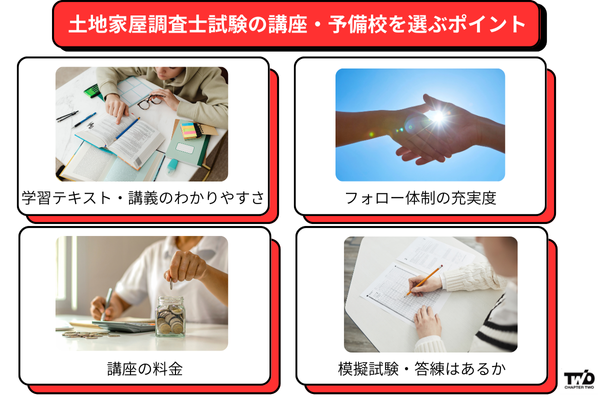

土地家屋調査士試験の通信講座・予備校を選ぶポイント4選

土地家屋調査士試験の通信講座・予備校を選ぶポイントは以下に着目しましょう。

- 学習テキスト・講義のわかりやすさで選ぶ

- フォロー体制の充実度で選ぶ

- 講座の料金で選ぶ

- 模擬試験・答練の有無で選ぶ

ポイント1】学習テキスト・講義のわかりやすさ

通信講座では基本的にテキスト教材や映像講義などを使って学習を進めるので、自分に合っているかどうかを確認することが大事です。

たとえば図やイラスト、カラーテキストなどで読みやすいかや解説が理解しやすい内容であるか確認するといいでしょう。

ほとんどの予備校や通信講座では学習テキストの無料サンプルを公式サイトに掲載されてるので事前にチェックしておくことをおすすめします。

また最近では、スマートフォンやタブレットで利用できるデジタル教材もかなり普及しています。

デジタル教材だと重いテキスト持ち歩く必要がなく、時間や場所に縛られずにいつでもどこでも学習できるメリットがあります。

1回5分など短時間のものもあるので、こちらも公式サイトのサンプルや口コミなどを見ておくと授業の雰囲気を掴めるはずです。

ポイント2】フォロー体制の充実度

土地家屋調査士の試験では法律の内容だけではなく、測量計算や作図といった専門的な技術が求められる問題も設けられています。

そのため、どうしてもテキストや講義動画だけでは解決できない問題も出てくる可能性があります。

そんなときに講師へ直接質問ができるサポートや、提出した解答の添削が受けられる講座であれば、素早く問題を解決できより学習が捗るでしょう。

講座料金やスクールの知名度だけではなく、こういったサポート体制が自分に合っているかも確認しておくことが大切です。

ポイント3】土地家屋調査士試験対策講座の料金

社会人や学生などでも用意できる通信講座の費用は異なり、個人の経済状況はさまざまです。

目的やコストパフォーマンスを考えて、自分にあった費用をチェックすることが重要です。

サポート体制や学習教材が豊富な通信講座はやや高額な傾向がありますが、高額な通信講座は勉強しやすい内容やカリキュラムと言えるでしょう。

ポイント4】模擬試験・答練はあるか

通信講座は独学となるので、自分のレベルが客観的に判断できないことがあります。

各通信講座では答練や模試を開催しているところもあるので、いくつか比較する際の基準のひとつにするといいでしょう。

| アウトプット内容 | |

|---|---|

アガルート |

過去問、答練、法改正、書式の雛形、模試などアウトプットのフルカリキュラム |

東京法経学院 |

中・上級者向けに答練に集中したカリキュラムあり |

| LEC |

添削と成績表付きの答練あり |

日建学院 |

答練コースや模擬試験プランあり |

| 早稲田法科専門学院 | 答練コースで添削あり |

土地家屋調査士試験合格が独学だと難しい理由

土地家屋調査士試験の合格は、独学だと難しい傾向にあります。

- 出題に含まれる法律の内容が広範囲で理解しにくい

- 土地家屋調査士試験に関する情報や教材が少ない

- 記述式問題の対策が難しい

理由1】習得すべき法律の内容が広範囲で理解しにくい

土地家屋調査士試験にはかなり広範囲の法律が出題されるうえ、不動産に関する法律は他資格では出てこないものも多く、不動産登記には独特の概念や用語があるので初学者にとっては苦労する分野にあたります。

これらを独りで理解しようと思うと非常に時間もかかり、正しく理解できているかも確かめられません。

特にはじめて土地家屋調査士の試験に挑戦するのであれば、合格に必要な知識のみを絞った通信講座や予備校のカリキュラム・教材を使うことがおすすめです。

理由2】土地家屋調査士試験対策の情報や教材が少ない

土地家屋調査士は司法書士や行政書士と比べマイナーな資格で、土地家屋調査士対策のための市販の学習教材はそもそも数が少ない傾向にあります。

試験の傾向も年度によって変わることがあるため、常に最新の情報を得るとなると独学だとやはり難しいのが現状です。

しかし通信講座や予備校ならはじめから豊富な教材や答練などがあるので、教材選びには苦労しないでしょう。

理由3】記述式問題の自己採点が難しく対策しにくい

土地家屋調査士試験は複数の記述式問題が出題されますが、作図や計算の効率的な方法を自分で見つけることは難しく、文章問題は採点の基準が明確でないため自己採点ができない範囲となります。

採点のポイントを把握し、実戦的な知識を身に付けるのは難しいため試験を受けたことのある講師など第三者に添削してもらうのがおすすめです。

土地家屋調査士試験の概要【2025年最新】

| 試験日程 | ・筆記試験:10月の第3日曜日(※2025年は10月19日予定) ・筆記試験合格発表:1月上旬頃 ・口述試験:1月中旬頃(筆記試験合格発表後の2週間後) ・最終合格者発表:2月中旬頃 |

|---|---|

| 試験内容 | 【筆記】 午前の部:平面測量10問/作図1問 午後の部:(択一)民法、不動産登記法、土地家屋調査士法などから20問 (書式)土地・建物から各1問 【口述】 1人15分程度の面接方式の試験 |

| 受験資格 | なし |

| 受験申請方法 | 窓口申請もしくは郵送 |

| 提出書類等 | ・土地家屋調査士会試験受験申請書・写真(パスポートサイズ) |

| 受験手数料 | 8,300円(収入印紙で納付) |

| 試験会場 | 全国9会場(東京、大阪、名古屋、広島、福岡、那覇、仙台、札幌、高松) |

参考: 日本土地家屋調査士会連合会

法務省|令和7年度土地家屋調査士試験受験案内書

土地家屋調査士試験の詳しい日程は毎年7月頃に発表され、令和7年は10月19日(日)に行われる予定です。

土地家屋調査士になるには日本土地家屋調査士会連合会の「土地家屋調査士名簿」に登録する必要があります。

土地家屋調査士名簿に登録を受ける際には日本土地家屋調査士会連合会会則第41条の規定により、手数料として25,000円を日本土地家屋調査士会連合会に納付しなくてはなりません。

土地家屋調査士試験の合格率推移

| 年度 | 受験者数 | 合格者数 | 合格率 |

|---|---|---|---|

| 平成29年(2017年) | 4,600 | 400 | 8.7% |

| 平成30年(2018年) | 4,380 | 418 | 9.5% |

| 令和1年(2019年) | 4,198 | 406 | 9.7% |

| 令和2年(2020年) | 3,785 | 392 | 10.4% |

| 令和3年(2021年) | 3,859 | 404 | 10.5% |

| 令和4年(2022年) | 4,404 | 424 | 9.6% |

| 令和5年(2023年) | 4,429 | 428 | 9.7% |

| 令和6年(2024年) | 4,589 | 505 | 11.0% |

参照: 日本土地家屋調査士会連合会

上記の表からも分かるように、土地家屋調査士試験の合格率は例年9%~10%で推移しており、かなり難易度の高い試験であることが分かります。

土地家屋調査士試験の難易度

土地家屋調査士とほかの不動産・法律系資格の合格率を比較すると以下の通りとなります。

| 資格名 | 合格率 |

|---|---|

| 司法書士 | 約4% |

| 社労士 | 約6% |

| 土地家屋調査士 | 約9% |

| マンション管理士 | 約9% |

| 行政書士 | 約10% |

| 宅地建物取引士(宅建) | 約15% |

| 管理業務主任者 | 約20% |

| 賃貸不動産経営管理士 | 約30% |

上記のように土地家屋調査士の合格率はマンション管理士や行政書士と同じくらいの合格率であり、国家資格の中でもかなり難易度の高い試験であることがわかります。

土地家屋調査士試験合格は対策講座を活用しよう

今回は土地家屋調査士試験におすすめの通信講座について紹介し、さらに試験合格のために重視すべきポイントを比較して解説してきました。

土地家屋調査士は独占業務のある仕事であり、専門性の高い仕事でもあるので将来性はあるといえます。

土地家屋調査士試験の合格率は9%前後、専門知識・技術も豊富に必要なため独学での合格は非常に難しいでしょう。

通信講座や予備校であればテキストを選ぶ手間も省けますし、合格に必要な知識や情報を効率的に学習できるメリットがあります。

紹介したアガルートは費用面や合格率などを踏まえても、数ある通信講座・予備校の中でもとくにおすすめです。