不動産系の中でも無類の人気を誇る土地家屋調査士ですが、試験を申し込む際には願書を提出する必要があります。

どれだけ入念に対策をしても、願書が用意できなければ試験を受けることはできません。

そこで今回は土地家屋調査士試験の願書の入手方法や場所、提出期限などをまとめてご紹介します。

土地家屋調査士試験の願書の入手方法

土地家屋調査士試験の願書の配布場所

願書は全国にある法務局などで入手することができます。

受験申請書等一式は、全国の法務局又は地方法務局の総務課で交付を受けることができます。

引用:令和4年度土地家屋調査士試験受験案内書

対面で願書を受け取る以外にも郵送で入手することも可能で、その場合は返送用の封筒と切手を送付する必要があるようです。

資格予備校や通信講座などを利用する場合は願書が用意されていることもあるようですので、ご自身で確認してみることをおすすめします。

土地家屋調査士試験の願書の配布時期・提出期限

| 願書配布時期 | 毎年7月中旬~8月初旬 |

|---|---|

| 申し込み受付期間 | 2025年7月28日(月)~8月8日(金) |

| 試験日程 | 筆記:2025年10月19日(日) 口述:2026年1月22(木)(筆記試験合格者のみ) |

| 筆記試験合格発表日 | 2026年1月7日(水) |

| 最終合格発表 | 2026年2月7日(水) |

願書の配布時期と提出期限がかなり近い日程となっており、土地家屋調査士試験を受験したいのであれば日程はしっかりと頭に入れておくのがおすすめです。

郵送で願書を送付する場合は期限日当日までの消印が有効となっていますが、余裕を持って願書を作成しておくといいでしょう。

また、受付窓口へ直接願書をもっていって申し込みを行う場合、受付時間があるため、いつでも申請できるわけではありません。

土日祝祭日を除く、午前8時30分~正午までと午後1時~午後5時15分までとなっています。

正午から午後1時までの時間は受付をしていないので訪れる際には十分注意するようにしましょう。

土地家屋調査士試験の願書の出願状況

| 年度 | H29年 | H30年 | R1年 | R2年 | R3年 | R4年 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 出願者数 | 5,837 | 5,411 | 5,270 | 4,646 | 4,733 | 5,400 |

| 対前年度増減数 | – | -426 | -141 | -624 | 87 | 667 |

| 対前年度増減率 | - | -7.3% | -2.6% | -11.8% | 1.9% | 14.1% |

令和3年までは受験者が減少傾向にあった土地家屋調査士ですが、令和4年では国内の資格取得の機運が高まったことで多くの方が願書を提出しているようです。

土地家屋調査士試験の申し込み方法【流れ】

土地家屋調査士試験の受験の申し込みは窓口に直接持っていく又は郵便で申し込む必要があり、インターネットからの申し込みは出来ません。

土地家屋調査士試験の申し込みの流れは以下の通りです。

| Step | 概要 | 備考 |

|---|---|---|

| Step1 | 受験申請書を法務局又は地方法務局総務課で入手 |

|

| Step2 | 受験申請書への記入 | 顔写真(縦5cm×横5cm)の貼り付けが必要 |

| Step3 | 受験手数料(8,300円)を収入印紙で納付し、受験申請書に貼り付け | ー |

| Step4 | 受験申請書を受験地の法務局又は地方法務局の総務課に提出もしくは郵送 |

|

午前の部の試験の免除を受ける方は、別途書類が必要になるので必ず添付もしくは同封して提出しましょう。

- 法務局に提出する場合…資格を証する書面の原本と写し1通を受験申請書に添付

- 郵送の場合…郵便番号や住所、氏名を記載し郵便切手を貼った原本返送用の封筒を申請書類と共に証する書面の原本と写し1通を同封

各受験地の管轄法務局の詳細

| 管轄法務局 | 所在地 | 電話番号 |

|---|---|---|

| 東京法務局 | 〒102-8225千代田区九段南1-1-15 九段第2合同庁舎 | (03)5213-1323 |

| 大阪法務局 | 〒540-8544大阪市中央区西大畑町2-1-17 大阪第2法務合同庁舎 | (06)6942-1486 |

| 名古屋法務局 | 〒460-8513名古屋市中区三の丸2-2-1 名古屋合同庁舎第1号館 | (052)952-8075 |

| 札幌法務局 | 〒040-8533札幌市北区北8条西2-1-1 函館地方合同庁舎 | (011)709-2311 |

| 福岡法務局 | 〒810-8513福岡市中央区舞鶴3-5-25 | (092)721-9398 |

| 那覇法務局 | 〒900-8544那覇市樋川1-15-15 那覇第1地方合同庁舎 | (098)854-7951 |

| 広島法務局 | 〒730-8536広島市中区上八丁堀6-30 | (082)228-5697 |

| 仙台法務局 | 〒980-8601仙台市青葉区春日町7-25 仙台第3法務総合庁舎 | (022)225-5718 |

| 高松法務局 | 〒760-8508高松市丸の内1-1 高松法務合同庁舎 | (087)821-6191 |

受験票は全国9箇所の試験会場を管轄している法務局に持参して申し込むと受験票をその場で貰えますが、地方法務局に持参して提出してもその場で受験票をを貰うことはできません。郵送で申し込んだ場合は往復分の時間がかかります。

郵送で提出できるのは全国9箇所を管轄している法務局です。地方法務局には郵送で提出することが出来ないので持参して提出をしてください。

また、受験申請書の提出後受験地の変更は出来ないので、受験地を誤って記入しないように注意をしましょう。

申し込みから1ヶ月たっても連絡や受験の案内などが届かない場合は、受験地に記載した法務局又は地方法務局の総務課に問い合わせて下さい。

土地家屋調査士試験の願書へ記入する内容

土地家屋調査士試験の願書を請求すると、4種類の書類を受け取ることになります。

書類の名前と記入項目をそれぞれ並べると下記のようになります。

| 試験受験申請書(1) | 氏名、生年月日、提出先の法務局など |

|---|---|

| 試験受験申請書(2) | 氏名、生年月日、住所、連絡先、収入印紙 |

| 写真票 | 顔写真(5cm×5cm)、氏名、受験地 |

| 筆記試験受験票 | 郵送申し込みの場合、提出時切手の貼り付けが必要 |

基本的にはご紹介したような書類を願書として提出しますが、測量士補資格などによって午前免除制度を利用する場合は合格証が必要になります。

土地家屋調査士試験の願書・申込に関する注意点

注意点1】願書には収入印紙の貼り付けが必要

願書を提出する際に、記入する以外にも用意すべきものとして収入印紙の存在が挙げられます。

試験受験申請書(2)に8,300円分の収入印紙が必要となっており、事前に購入しておくとスムーズに提出ができるはずです。

購入場所としてはコンビニはもちろんのこと願書を提出する法務局で買うことができます。

注意点2】願書提出後の受験地変更は原則できない

願書を作成するにあたって、注意点として願書提出後の受験地変更が不可能なことが挙げられます。

もし引越しの予定などが決まっているのであれば、それも込みにして願書には転居先の法務局で申請しておくようにしましょう。

また提出後に急遽引っ越しが発生した場合には、当初受験地として提出していた法務局に申請することで変更を受理してもらえる可能性があります。

本気で土地家屋調査士を目指すならアガルート

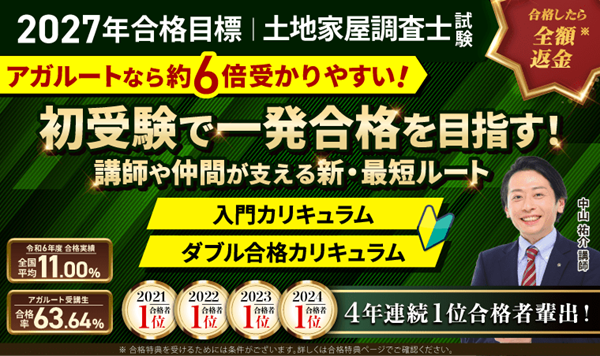

数ある土地家屋調査士試験の通信講座の中でも、他社と差をつけて圧倒的な実績を叩き出しているのがアガルートです。

講座を受験した方の合格率を開示しているスクールはなかなかなく、指導実績のある講師が作成したカリキュラムと教材の完成度の高さが感じられます。

- 全国1位合格の講師が作成したオリジナルテキスト

- 回数無制限の質問制度が無料で

- 合格すれば最大で全額返金

- 令和7年度合格率63.64%

アガルートでは受講生のサポートも充実しているのが特徴で、オプションで用意されているマネージメントオプションを選択すればオーダーメイドの個別指導で合格可能性をさらに高めることも可能です。

学習環境・目的に応じて豊富なカリキュラムを用意

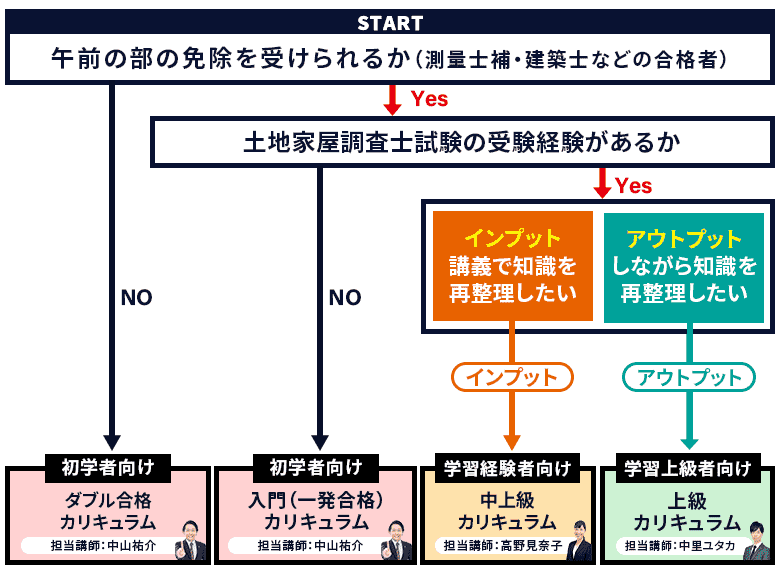

アガルートのカリキュラムはシンプルで、自分に適したものを選びやすい点も特徴です。

アガルートのカリキュラムはシンプルで、自分に適したものを選びやすい点も特徴です。

学習未経験者は初学者向け一発合格カリキュラムを選びましょう。

初学者かつ測量士補も取得したい方は、ダブル合格カリキュラムがおすすめです。

ある程度の知識があれば中上級カリキュラム、弱点を克服して徹底対策したい方は上級カリキュラムを検討してください。

自分の習熟度や受講の目的に適したカリキュラムを選ぶことで、合格のための知識や応用力が効率良く身に付きます。

まとめ|土地家屋調査士試験の願書について

今回はここ数年で受験者も増えている土地家屋調査士試験の願書について、入手方法や場所、記入内容などをまとめました。

願書は全国にある法務局などで入手可能のため特に困ることはありませんが、記入に必要な顔写真や収入印紙を事前に用意しておけばスムーズな作成ができるでしょう。

また受験地の変更ができない点に注意が必要で、これから転居する可能性がある方は願書を提出する前に法務局等へ問い合わせて相談しておくといいかも知れません。

もしこれから土地家屋調査士を目指すのであれば、効率よく最短ルートで合格を目指せるアガルートの通信講座を活用することをおすすめします。